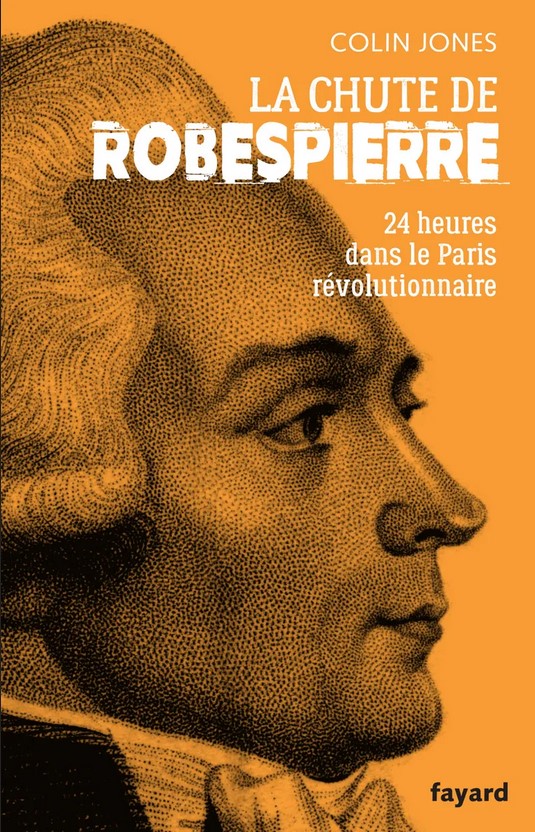

L’invité : Colin Jones, professeur émérite à Queen Mary University (Londres)

Le livre : La chute de Robespierre. 24 heures dans le Paris révolutionnaire, Paris, Fayard, 2023, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet.

La discussion :

- Introduction

- Pourquoi revisiter le 9 Thermidor ? (1:30)

- Les préparatifs de la nuit précédant la chute de Robespierre (7:30)

- Une journée ordinaire pour les Parisiens… (16:00)

- …jusqu’à la mise en accusation de Robespierre, réduit au silence à la Convention (22:40)

- Qui exerce le pouvoir à Paris le 9 Thermidor ? (27:40)

- Robespierre libéré, Robespierre apeuré, Robespierre suicidé ? (38:30)

- Les interprétations de Thermidor (45:00)