L’invité et l’invitée :

- Robinson Baudry MCF à l’université Paris-Nanterre

- Caroline Husquin, MCF à l’université de Lille

Le livre : Les Chauves. Histoire d’un préjugé dans la Rome antique, Paris, Armand Colin, 2025

Le livre : Les Chauves. Histoire d’un préjugé dans la Rome antique, Paris, Armand Colin, 2025

La discussion :

- Un sujet relativement neuf dans l’historiographie (1:00)

- Les conceptions antiques de la chevelure et de la pilosité, et le vocabulaire latin qui y est associé (4:00)

- Venus calva, et l’enjeu de la calvitie féminine (11:00)

- Âge, calvitie, et « beauté convenable » du citoyen (16:00)

- Les cheveux rasés des adeptes d’Isis (19:45)

- Le stéréotype du chauve ridicule au théâtre (25:00)

- Calvitie et compétition politique (27:15)

- Calvitie et christianisme (35:00)

Le conseil de lecture : Lydie Bodiou et Véronique Mehl (dir.), Dictionnaire du corps dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2019.

Image de couverture : buste, Ier siècle CE, Metropolitan Museum 12.233

Un podcast créé, animé et produit par André Loez et distribué par Binge Audio. Contact pub : project@binge.audio.

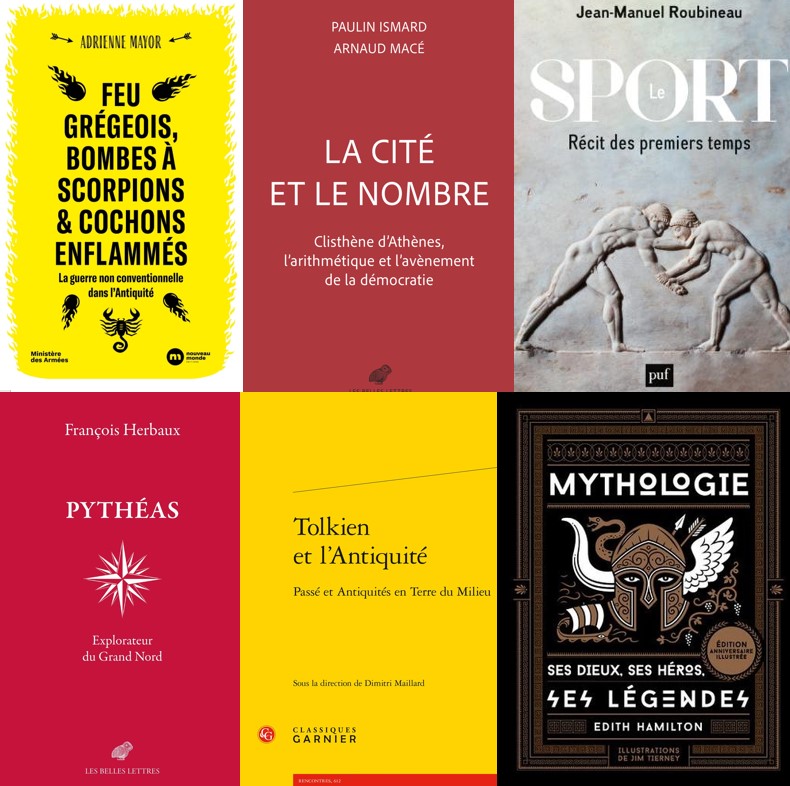

Les conseils de Kevin Bouillot (professeur agrégé, docteur en histoire antique, chargé de cours à l’Université de Reims) :

Les conseils de Kevin Bouillot (professeur agrégé, docteur en histoire antique, chargé de cours à l’Université de Reims) :