Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

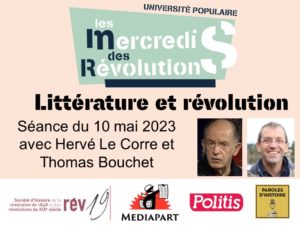

Les mercredis des révolutions, Université populaire de la société d’histoire de 1848 en partenariat avec Politis, Mediapart et Paroles d’histoire. Retrouvez tout le programme de la 6e saison (2022-2023).

Le Rouge et le Noir a pour sous-titre Chronique de 1830. Gavroche meurt sur les barricades de juin 1832 dans Les Misérables. Dans L’Éducation sentimentale Frédéric Moreau arpente un Paris en proie à la révolution de 1848. Le Jacques Vingtras de Jules Vallès est un actif communard et Rimbaud a célébré le Paris insurgé. Au XXe siècle songeons entre autres à L’Espoir de Malraux, aux Justes de Camus. Et plus près de nous au récit de la journée du 14 juillet 1789 par Éric Vuillard. Nombre d’œuvres littéraires ont pour toile de fond des épisodes révolutionnaires. À la fin du XIXe siècle l’invention de la méthode historique a éloigné l’histoire d’un récit qui, au-delà des faits, n’hésitait pas à mettre en scène, comme chez Michelet, paroles, attitudes, apparences supposées de ses acteurs. Ces relations entre histoire et fiction se posent à nouveau avec beaucoup d’acuité aujourd’hui. L’histoire s’aventure dans l’exploration des possibles, se veut « contrefactuelle » en interrogeant les faits à la lumière du « non advenu ». Elle s’empare, certes avec prudence, de la fiction pour combler les trous de l’archive. La littérature, quant à elle, continue avec force à s’emparer des événements historiques tant passés que présents.

Le Rouge et le Noir a pour sous-titre Chronique de 1830. Gavroche meurt sur les barricades de juin 1832 dans Les Misérables. Dans L’Éducation sentimentale Frédéric Moreau arpente un Paris en proie à la révolution de 1848. Le Jacques Vingtras de Jules Vallès est un actif communard et Rimbaud a célébré le Paris insurgé. Au XXe siècle songeons entre autres à L’Espoir de Malraux, aux Justes de Camus. Et plus près de nous au récit de la journée du 14 juillet 1789 par Éric Vuillard. Nombre d’œuvres littéraires ont pour toile de fond des épisodes révolutionnaires. À la fin du XIXe siècle l’invention de la méthode historique a éloigné l’histoire d’un récit qui, au-delà des faits, n’hésitait pas à mettre en scène, comme chez Michelet, paroles, attitudes, apparences supposées de ses acteurs. Ces relations entre histoire et fiction se posent à nouveau avec beaucoup d’acuité aujourd’hui. L’histoire s’aventure dans l’exploration des possibles, se veut « contrefactuelle » en interrogeant les faits à la lumière du « non advenu ». Elle s’empare, certes avec prudence, de la fiction pour combler les trous de l’archive. La littérature, quant à elle, continue avec force à s’emparer des événements historiques tant passés que présents.

Notre débat de ce soir met en présence Hervé Le Corre, auteur de romans dits noirs et notamment Dans l’Ombre du Brasier sur la Commune ou Après la guerre dans le Bordeaux des années 50 encore marqué par l’Occupation alors que se profile la guerre d’Algérie et Thomas Bouchet, historien, auteur, entre autres, de Utopie et De Colère et d’ennui, une chronique des événements de 1832 à travers les portraits de quatre femmes « fictives » néanmoins « profilées » à partir d’un usage rigoureux de l’archive.

Avec Hervé Le Corre et Thomas Bouchet – Animation : Claudine Ducol

La discussion :

- Introduction (00:00)

- Hervé Le Corre et l’envie d’écrire un roman sur la Commune (5:00)

- Thomas Bouchet et la volonté de fictionnaliser l’histoire de juin 1832, à partir de la figure de Louise Bretagne (9:50)

- Quelles limites entre fiction et histoire, quels choix d’histoires dans une fiction ? (18:00)

- Le recours aux sources comme garde-fou, pour dire le vraisemblable dans la fiction (27:00)

- L’historien crée-t-il à sa façon des personnages ? (36:00)

L’œuvre d’Annie Ernaux (notamment Les Années) permet de comprendre son rapport au temps, au passé, aux événements de l’histoire et à la mémoire. Ce moment d’échange entre Annie Ernaux, des historiens, des historiennes et le public permettra de revivre 60 ans d’années, en partie communes, et de réfléchir sur ce lien si riche entre littérature (du réel) et histoire.

L’œuvre d’Annie Ernaux (notamment Les Années) permet de comprendre son rapport au temps, au passé, aux événements de l’histoire et à la mémoire. Ce moment d’échange entre Annie Ernaux, des historiens, des historiennes et le public permettra de revivre 60 ans d’années, en partie communes, et de réfléchir sur ce lien si riche entre littérature (du réel) et histoire.