Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

L’invité : Antoine Destemberg, maître de conférences à l’université d’Artois

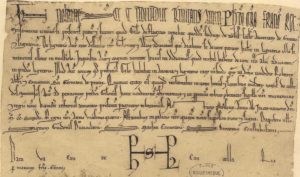

Charte de Philippe Auguste, 1203, commentée en ligne sur le site THELEME

Charte de Philippe Auguste, 1203, commentée en ligne sur le site THELEME

Le thème : nouvelle question au programme de l’agrégation d’histoire et du CAPES d’histoire-géographie pour 2020 : « écrit, pouvoirs et société en occident début XIIe fin XIVe (France, Angleterre, péninsule italienne, péninsule ibérique) »

Consulter l’émission portant sur la question d’histoire antique.

Avertissement : l’entretien, réalisé à titre individuel, et les conseils donnés, ne reflètent pas une position officielle du jury de l’agrégation externe d’histoire.

La discussion :

- Une histoire à la fois sociale, culturelle et politique de l’écrit, qui a connu de forts renouvellements (1’45)

- La coupure entre lettrés et illettrés désormais relativisée suite aux travaux de Jack Goody notamment (3’01)

- Le lien entre accroissement du recours à l’écrit et affirmation des pouvoirs (5’40)

- La perte des archives de Philipe Auguste à la bataille de Fréteval (1194) comme marqueur d’une prise de conscience d’une importance de l’écrit pour le pouvoir royal (7’40)

- L’importance du droit et de l’outil juridique s’insérant dans les relations sociales à partir du XIIe s. (9’10)

- Le recours de l’Église et des pouvoirs laïcs à des professionnels de l’écrit souvent formés dans les universités et les écoles (11’40)

- Des compétences scripturaires encore rares dans une « société du manuscrit » (14’15)

- Les différents types d’écoles qui ouvrent l’accès à l’écrit (15’20)

- Différentes cultures de l’écrit dans les différents espaces géographiques au programme ? (17’15)

- L’impossibilité de quantifier le recours à l’écrit, même si on réévalue à la hausse la proportion de la population urbaine lettrée (20’50)

- L’accès au texte sacré de la Bible comme enjeu de pouvoir au Moyen âge (22’10)

- L’écrit hagiographique comme enjeu, à travers l’exemple de François d’Assise (24’45)

- Quelle périodisation pour cette question ? Pour la « révolution de l’écrit », l’essor de l’écrit pratique, du papier ? (27’)

- Conseils de lecture (33’)

Les références citées et les lectures suggérées :

Manuels généraux et par espaces géographiques

– Histoire de France (collection Belin, volumes de Florian Mazel, Jean-Christophe Cassard, Boris Bove)

– Franck Collard, Pouvoirs et culture politique dans la France médiévale (Ve-XVe siècle), Paris, Hachette, « Carré histoire », 1999.

– Philippe Contamine, Histoire de la France politique, Paris, Seuil, coll. »Points », 2006.

– Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant-Donat, L’Italie au Moyen âge, Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, « Carré histoire », 2000.

– François Menant, L’Italie des communes, 1100-1350, Paris, Belin, 2005.

– Denis Menjot, Les Espagnes médiévales, 409-1474, Paris, Hachette, « Carré histoire », 1996.

– Jean-Philippe Genet, Les îles britanniques au Moyen âge, Paris, Hachette, « Carré histoire », 2005.

Manuels et synthèses permettant d’aborder la question

– Jean-Philippe Genet, La mutation de l’éducation et de la culture médiévales. Occident chrétien (XIIe-milieu du XVe siècle), 2 vol., Paris, Seli Arslan, 2000.

– Nathalie Gorochov et Cédric Giraud, Histoire culturelle du Moyen âge en occident, Paris, Hachette, 2019.

– Michel Sot, Anita Guerreau-Jalabert, Jean-Patrice Boudet, Histoire culturelle de la France, t. 1 : Le Moyen âge, Paris, Seuil, coll. « Points », 2005.

Articles

– Paul Bertrand, « À propos de la révolution de l’écrit (Xe-XIIIe s.). Considérations inactuelles »

– Pierre Chastang, « L’archéologie du texte médiéval. Autour des travaux récents sur l’écrit au Moyen âge »

– Joseph Morsel, « Ce qu’écrire veut dire au Moyen âge. Observations préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale »

Ouvrages spécialisés, approches des sources

– Antoine Destemberg, L’honneur des universitaires au Moyen Âge. Étude d’imaginaire social, Paris, PUF, «Le nœud gordien», 2015.

– Paul Bertrand, Les écritures ordinaires : Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015.

– Michael T. Clanchy, From Memory to written record. England 1066-1337, Oxford, Blackwell, 1979.

– Étienne Anheim, Clément VI au travail. Lire, écrire, prêcher au xive siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014 (compte-rendu par Marie Lezowski)

– Didier Lett, Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale, Paris, Presses Universitaires de France (« Le nœud gordien »), 2008 (compte-rendu par A. Destemberg)

– Olivier Guyotjeannin, Les sources de l’histoire médiévale, Paris, Le livre de poche, 1998.

– Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, Brepols, 1993, rééd., 2006.

Sites internet :

MENESTREL

Theleme (Techniques pour l’historien médiéviste)

Base des manuscrits enluminés

Le livre médiéval, exposition virtuelle de la BNF