Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

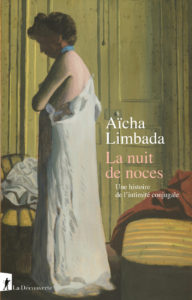

L’invitée : Aïcha Limbada, membre de l’Ecole française de Rome, docteure en histoire

Le livre : La nuit de noces. Une histoire de l’intimité conjugale, Paris,

Le livre : La nuit de noces. Une histoire de l’intimité conjugale, Paris,

La discussion :

- Introduction (00:00)

- Les sources permettant d’accéder à l’intimité conjugale (2:00)

- Des jeunes femmes arrivant parfois au mariage sans aucune notion de ce qu’est un rapport sexuel (10:00)

- À l’inverse, des « demi-vierges » qui font peur (15:30)

- La notion de viol conjugal, déjà une préoccupation au XIXe siècle (18:00)

- Extrait : George Sand, lettre à Hippolyte Chatiron, février 1843 (20:15)

- Des femmes de milieux populaires plus familières de questions sexuelles ? (20:00)

- Quel dialogue avec la démographie historique ? (23:00)

- Le recul des rituels traditionnels de la nuit de noces (27:00)

- Les modèles de comportements masculins (35:00)

- Au cœur de l’intimité des époux (39:00)

- Le désir féminin, grand absent (44:00)

Le conseil de lecture : Martine Sévegrand, Le sixième commandement, L’Église catholique et la morale sexuelle (France- XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023.