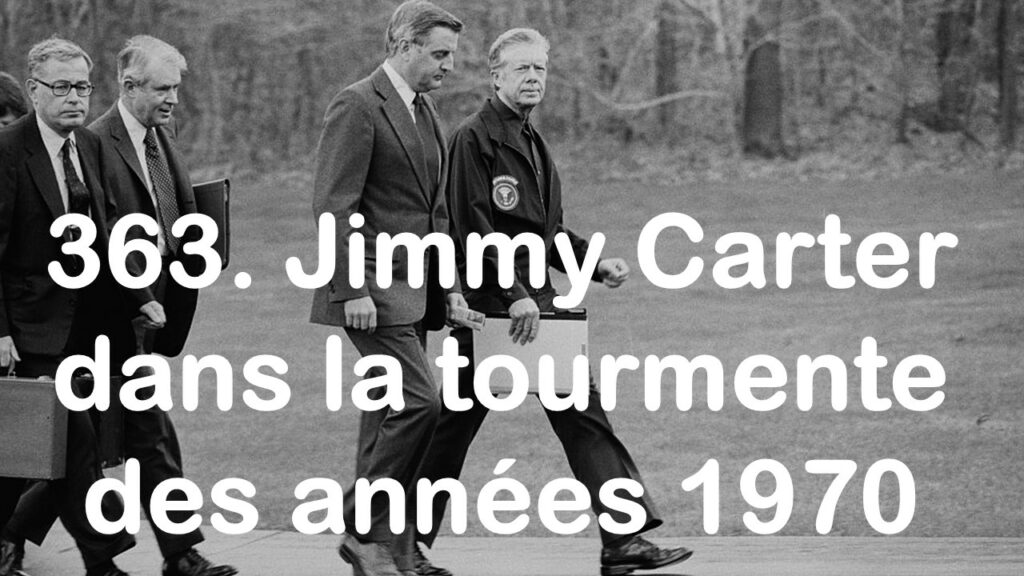

L’invité : Pierre Grosser, enseignant à Sciences Po Paris, historien des relations internationales

Le sujet : la présidence de Jimmy Carter entre 1977 et 1981

La discussion :

- Introduction (00:00)

- D’où vient Jimmy Carter ? (5:00)

- L’équipe Carter et la tensions Cyrus Vance / Zbigniew Brzeziński (15:30)

- Les droits de l’homme au cœur de la politique étrangère de Carter (21:30)

- Carter, l’arme nucléaire, et le regain de tension avec l’URSS (28:00)

- À l’actif de Carter, le traité du canal de Panama (39:30)

- La paix entre Israël et l’Égypte à Camp David (43:00)

- La normalisation de la relation EU / Chine, Carter plus que Kissinger ! (49:00)

- L’échec des EU en Iran et la crise des otages (52:30)

- Les impasses de la fin de mandat (58:00)

Les références :

- Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski : Stratège de l’empire, Paris, Odile Jacob, 2015.

- James Fallows, The Passionless presidency

Télécharger la transcription de l’épisode : https://transcripts.blubrry.com/parolesdhistoire/140551545-47644.srt

Pour supprimer le minutage de la transcription utiliser cet outil en ligne : https://anatolt.ru/t/del-timestamp-srt.html

Le film: Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023)

Le film: Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023)