Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

L’invité : David Serfass, maître de conférences en histoire de la Chine et de l’Asie orientale contemporaine à l’Inalco et chercheur à l’IFRAE (Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est).

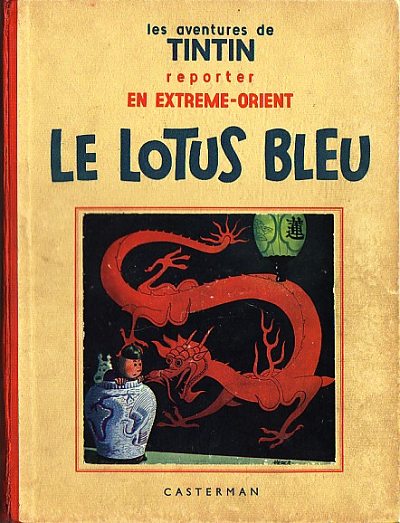

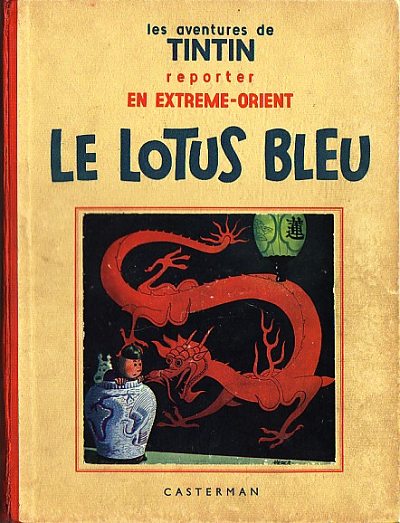

L’album : Le Lotus Bleu, publié à partir de 1935

L’album : Le Lotus Bleu, publié à partir de 1935

La discussion :

- Le synopsis de l’album (1’15)

- La conception de l’album, transformée par les contacts entre Hergé et des étudiants chinois, dont Tchang Tchong-Jen (2’50)

- La volonté de déconstruire les clichés orientalistes… sans y parvenir tout à fait (4’20)

- L’offre de service faite à Hergé par le Kuomintang en 1939 (8’10)

- Une représentation outrée des Japonais (9’)

- Des clichés sur la Chine répadus à l’époque ? (10’50)

- La manière dont Shanghai est représentée, avec la présence des britanniques, les contrôles des papiers… (12’25)

- La diversité de Shanghai, et l’impérialisme britannique représenté dans la BD (15’35)

- Le contrôle des espaces, des papiers, dans les différentes juridictions (17’50)

- Les inscriptions chinoises figurant dans la ville, avec un certain nombre de slogans politiques (19’)

- La représentation de la Chine « ordinaire » dans l’album (22’40)

- Les inondations de 1931 et leur importance (23’34)

- La représentation du Japon et de son impérialisme informel puis formel (27’10)

- L’incident de Moukden (18 septembre 1931) et sa transposition dans l’album (30’)

- La Mandchourie et Shanghai concernées par l’occupation japonaise (33’)

- Un Japon présenté comme supérieur technologiquement, à l’aide notamment du télégraphe (35’)

- Le rôle de la presse internationale et de la « guerre médiatique » où Tintin joue lui-même un rôle (38’)

- La Société des Nations un peu ridiculisée, le rôle du Japon y étant plus complexe (40’)

- La Chine représentée comme n’ayant pas d’État ou de gouvernement, mais des sociétés secrètes (44’50)

- Le rôle de l’opium à cette période, utilisé par le Japon, et la sociabilité des fumeries d’opium (47’30)

- La postérité de l’album (53’50)

Bibliographie

League of Nations, Report of the Commission of Inquiry, 1er octobre 1932.

League of Nations, Japan’s Case in the Sino-Japanese Dispute [discours de Matsuoka Yôsuke, déc. 1932-fév. 1933, pdf], 1933.

- Travaux sur les thèmes abordés

BERGÈRE, Marie-Claire, Histoire de Shanghai, Paris : Fayard, 2002.

BICKERS, Robert A., Empire made me: an Englishman adrift in Shanghai, London : Allen Lane, 2003.

BIROLLI, Bruno, Ishiwara : l’homme qui déclencha la guerre, Paris : Armand Colin, 2012. Documentaire Arte

BROOK, Timothy ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839-1952, Berkeley : University of California Press, 2000.

BURKMAN, Thomas W., Japan and the League of Nations: Empire and world order, 1914-1938, Honolulu, T.H. : University of Hawaiʾi Press, 2008.

COURTNEY, Chris, The Nature of Disaster in China: The 1931 Yangzi River Flood, Cambridge : Cambridge University Press, 2018.

ELLEMAN, Bruce A. ; KOTKIN, Stephen (dir.), Manchurian railways and the opening of China : an international history, Armonk : M.E. Sharpe, 2010.

GROSSER, Pierre, L’histoire du monde se fait en Asie : une autre vision du XXe siècle, [2017] Paris : Odile Jacob, 2019.

HENRIOT, Christian, Virtual Shanghai : https://www.virtualshanghai.net/

ORBACH, Danny, Curse on this Country: The Rebellious Army of Imperial Japan, Ithaca : Cornell University Press, 2017.

PAULÈS, Xavier, L’Opium : une passion chinoise (1750-1950), Paris : Payot, 2011.

PAULÈS, Xavier, La République de Chine (1912-1949) : Histoire générale de la Chine, Paris : Les Belles lettres, 2019.

WEI Shuge, News under Fire: China’s Propaganda against Japan in the English-Language Press, 1928-1941, Hongkong : Hong Kong University Press, 2017.

YANG Daqing, Technology of empire: telecommunications and Japanese expansion in Asia,1883-1945, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2010.

YIN Cao, From Policemen to Revolutionaries: A Sikh Diaspora in Global Shanghai, 1885-1945, Leiden: Brill, 2017.

- Publications sur le Lotus bleu

COBLENCE, Jean-Michel ; TCHANG Yifei, Tchang!: Comment l’amitié déplaça les montagnes, Bruxelles : Éditions Moulinsart, 2003.

GODDEERIS, Idesbald, « Racism for beginners: construction of Chinese in twentieth-century Belgian comics », in KOWNER, Rotem ; DEMEL, Walter (dir.), Race and racism in modern East Asia: Western and Eastern constructions, Leiden : Brill, 2013, vol.1 p.231-259.

MÉRAND, Patrick ; LI Xiaohan, Le Lotus bleu décrypté, Saint-Maur-des-Faussés : Éditions Sépia, 2009, avec des versions partielles en ligne ici et ici

MOUNTFORT, Paul, « ‘Yellow skin, black hair … Careful, Tintin’: Hergé and Orientalism », Australasian Journal of Popular Culture, vol. 1, n°1, 2012, p. 33-49.

MALRAUX, André, La Condition humain, Paris : Gallimard, 1933.

MAO Dun, Minuit, trad. par Zi Ye [1933] Paris : Robert Laffont, 1972.

https://www.themodernnovel.org/asia/other-asia/china/maodun/midnight/

PRATT, Hugo, Corto Maltese en Sibérie, [1974-77] Paris : Casterman, 1979.

TAKAMI Jun, Haut le cœur, trad. par Marc Mécréant, [1960-63] Arles : Picquier, 2006 (Poche). http://www.editions-picquier.com/ouvrage/haut-le-coeur/

YOKOMITSU Riichi, Shanghai : a novel ; translated with a postscript by Dennis Washburn, [1928-31] Ann Arbor : Center for Japanese Studies, University of Michigan, 2001.

https://scholarspace.jccc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=lib_pp

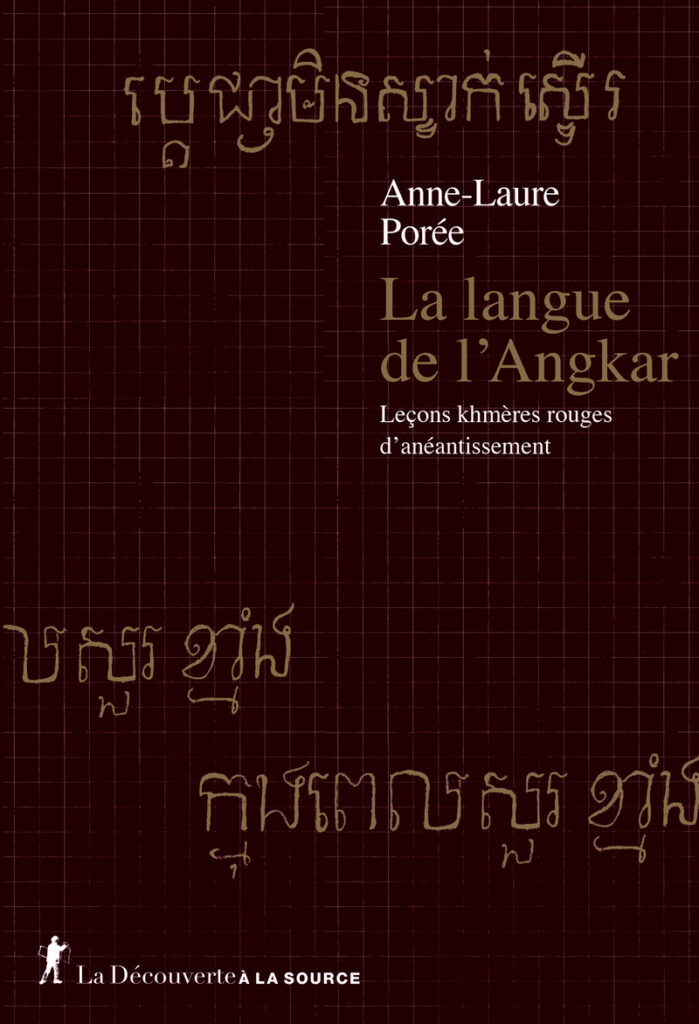

Le livre : La langue de l’Angkar. Leçons khmères rouges d’anéantissement, Paris, La découverte, 2025.

Le livre : La langue de l’Angkar. Leçons khmères rouges d’anéantissement, Paris, La découverte, 2025.