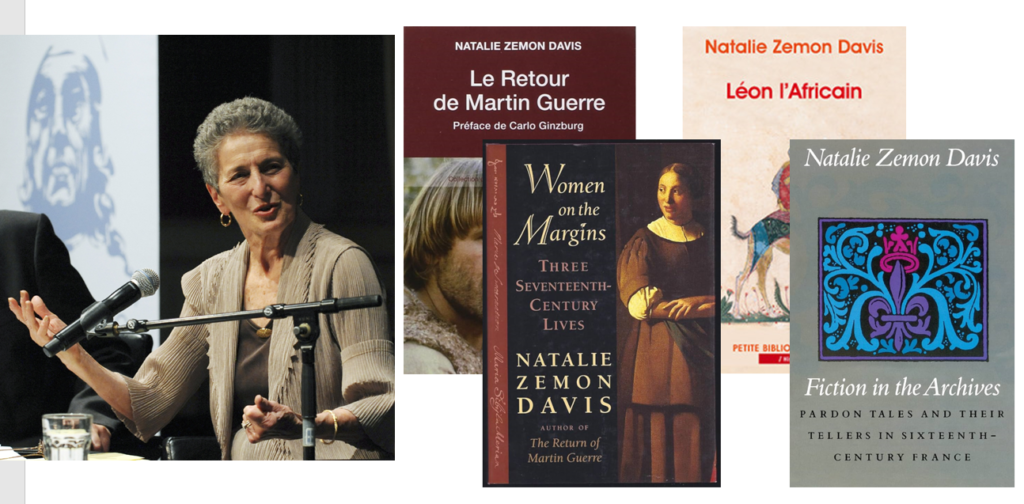

L’invité : Frédéric Jacquin, enseignant, docteur en histoire moderne

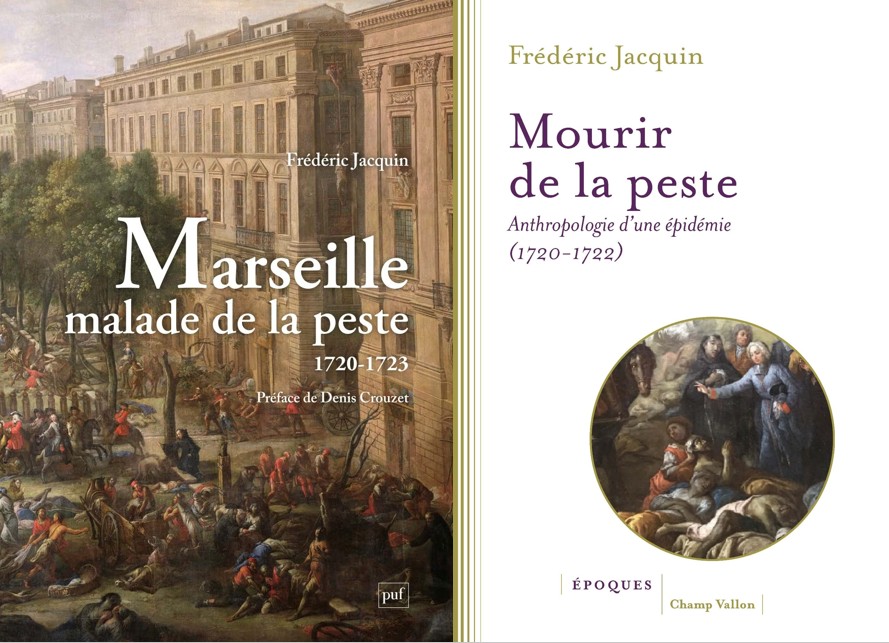

- Marseille malade de la peste (1720‑1723). Le Journal historique du père Paul Giraud (1720‑1723), suivi de La Relation de la peste de Pierre-Honoré Roux (1720‑1722), Paris, PUF, 2023.

- Mourir de la peste. Anthropologie d’une épidémie, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2025.

La discussion :

- Une catastrophe évitable (00:00)

- Une épidémie interprétée au prisme du christianisme mais qui bouleverse les rites funéraires (13:15)

- Les « corbeaux » et la société urbaine face à la peste (19:00)

- Bruits et odeurs d’une ville empestée (23:00)

- Le sort des pestiférés, et leur isolement (26:15)

- Réponses sanitaires et surtout sécuritaires des autorités (33:00)

- Lendemains de peste (38:00)

Le conseil de lecture : Denis Crouzet, Paris criminel 1572, Paris, Les Belles-Lettres, 2024.

Merci à Thibaud Auzépy, Thibaud Delamare et Alexandre Jubelin pour leurs lectures des textes d’époque.

Télécharger la transcription de l’épisode : https://transcripts.blubrry.com/parolesdhistoire/142757704-51098.srt

Pour supprimer le minutage de la transcription utiliser cet outil en ligne : https://anatolt.ru/t/del-timestamp-srt.html