Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

L’invitée : Alya Aglan, professeure à l’université Paris-I

Le film : Le dernier métro, de François Truffaut (1980)

La discussion : résumé du film ; la réception du film : succès public et professionnel, mais une relative tiédeur critique ; un film plus personnel qu’il n’y paraît au premier abord ; un tournage à charnière de plusieurs séquences mémorielles : mode rétro et « retour du refoulé » de Vichy et en particulier des persécutions contre les juifs ; les sources et références du film de Truffaut ; les thèmes du film (secret, claustration, compromis des personnages) ; la situation historique du film censé se dérouler en septembre 1942 ; les types incarnés par les différents personnages, dont la figure du critique de théâtre collaborationniste et antisémite Daxiat ; le tournant de novembre 1942 (invasion de la zone libre) mis en scène dans le film ; les éléments matériels de la vie sous l’occupation (pénurie, marché noir…) ; la mise en scène du collaborationnisme à travers Je suis partout ; l’intensité de la vie culturelle sous l’occupation ; le personnage joué par Richard Bohringer et sa présence dans la scène de traque des résistants ; l’omniprésence des discours antisémites dans le film et les questions d’identité mises en scène dans le film ; la difficulté des choix personnels et des compromis durant la période.

La discussion : résumé du film ; la réception du film : succès public et professionnel, mais une relative tiédeur critique ; un film plus personnel qu’il n’y paraît au premier abord ; un tournage à charnière de plusieurs séquences mémorielles : mode rétro et « retour du refoulé » de Vichy et en particulier des persécutions contre les juifs ; les sources et références du film de Truffaut ; les thèmes du film (secret, claustration, compromis des personnages) ; la situation historique du film censé se dérouler en septembre 1942 ; les types incarnés par les différents personnages, dont la figure du critique de théâtre collaborationniste et antisémite Daxiat ; le tournant de novembre 1942 (invasion de la zone libre) mis en scène dans le film ; les éléments matériels de la vie sous l’occupation (pénurie, marché noir…) ; la mise en scène du collaborationnisme à travers Je suis partout ; l’intensité de la vie culturelle sous l’occupation ; le personnage joué par Richard Bohringer et sa présence dans la scène de traque des résistants ; l’omniprésence des discours antisémites dans le film et les questions d’identité mises en scène dans le film ; la difficulté des choix personnels et des compromis durant la période.

Les références citées dans le podcast :

– Pièces, films, émissions

Ernst Lubitsch, To be or not to be (1942)

Jean Renoir, This land is mine (1943)

Jean Renoir, Carola et les cabotins (1957)

Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié (1971)

Jean-Pierre Melville, L’armée des ombres (19969)

Livres (par ordre chronologique) :

Sacha Guitry, Quatre ans d’occupations, Paris, L’Elan, 1947.

René Rémond (dir.), Le gouvernement de Vichy, Paris, Presses de la FNSP, 1972.

Robert Paxton, La France de Vichy, Paris, Seuil, 1973.

Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, Paris, Seuil, 1987.

Antoine De Baecque et Serge Toubiana, François Truffaut, Paris, Gallimard, 1996.

Jean-Michel Frodon, « Le Dernier métro : an Underground Golden Coach », in Dudley Andrew, Anne Gillain, A companion to François Truffaut, Oxford, Wiley-Blackwell, 2013

Laurent Joly, Dénoncer les juifs sous l’occupation, Paris, CNRS éditions, 2017.

Jacques Semelin, La survie des juifs en France 1940-1944, Paris, CNRS éditions, 2018.

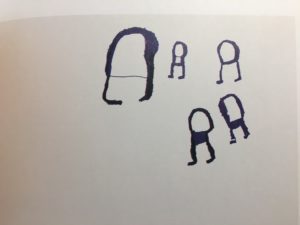

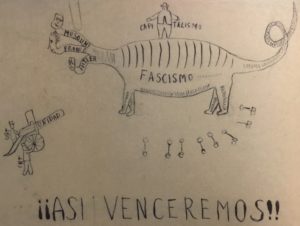

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′)

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′) Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103)

Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103) Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189)

Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189) Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)

Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)