L’invité : Pierre Grosser, professeur agrégé à Sciences Po, chercheur en histoire des relations internationales

Le livre : L’Histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 2017.

La discussion : les origines du travail et l’intérêt pour l’Asie en tant qu’historien internationaliste (3′), le défi mais la possibilité d’écrire une histoire de l’Asie sans parler les langues de la région (4′), les renouvellements historiographiques récents de l’histoire de l’Asie et les biais de ces travaux qu’il faut savoir décoder (5’30), la vogue actuelle de l’histoire mondiale en France, et le retard ou les limites de ces approches qui ignorent souvent les relations internationales (7’30), l’importance pour les relations internationales aux XIXe-XXe siècles de la zone située entre Chine et Russie (10’40), l’issue de la première guerre mondiale en Asie et les frustrations de la Chine et du Japon, pour la “clause d’égalité raciale” notamment (13′), la discrétion diplomatique de la France dans la région (15′), le lien entre questions extérieures (et asiatiques) et politique intérieure, pour l’URSS en particulier (16’10), les raisons pour lesquelles la guerre URSS-Japon n’a (presque) pas eu lieu, qui aurait pu constituer le tournant de la seconde guerre mondiale (18’30), les lectures renouvelées de la capitulation japonaise en 1945, entre bombes atomiques et offensive soviétique (20′), la périodisation de la seconde guerre mondiale, qu’on peut faire débuter en 1937 ou 1931 en Asie, et les sous-entendus historiographiques, politiques et mémoriels dans le choix de ces dates (22′).

La discussion : les origines du travail et l’intérêt pour l’Asie en tant qu’historien internationaliste (3′), le défi mais la possibilité d’écrire une histoire de l’Asie sans parler les langues de la région (4′), les renouvellements historiographiques récents de l’histoire de l’Asie et les biais de ces travaux qu’il faut savoir décoder (5’30), la vogue actuelle de l’histoire mondiale en France, et le retard ou les limites de ces approches qui ignorent souvent les relations internationales (7’30), l’importance pour les relations internationales aux XIXe-XXe siècles de la zone située entre Chine et Russie (10’40), l’issue de la première guerre mondiale en Asie et les frustrations de la Chine et du Japon, pour la “clause d’égalité raciale” notamment (13′), la discrétion diplomatique de la France dans la région (15′), le lien entre questions extérieures (et asiatiques) et politique intérieure, pour l’URSS en particulier (16’10), les raisons pour lesquelles la guerre URSS-Japon n’a (presque) pas eu lieu, qui aurait pu constituer le tournant de la seconde guerre mondiale (18’30), les lectures renouvelées de la capitulation japonaise en 1945, entre bombes atomiques et offensive soviétique (20′), la périodisation de la seconde guerre mondiale, qu’on peut faire débuter en 1937 ou 1931 en Asie, et les sous-entendus historiographiques, politiques et mémoriels dans le choix de ces dates (22′).

Les références citées dans le podcast :

– Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou, Histoire du monde au XIXe siècle, Paris,Fayard, 2017.

– Jürgen Osterhammel, La transformation du monde au XIXe siècle , Paris, Nouveau monde éditions, 2017.

– Christopher Bayly, La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, Les Éditions de l’Atelier – Le Monde diplomatique, 2007

Le conseil de lecture : Odd Arne Westad, La guerre froide globale, Payot, 2007

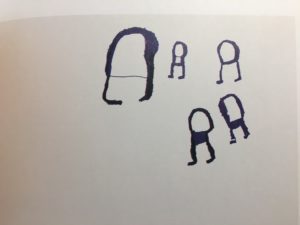

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′)

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′) Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103)

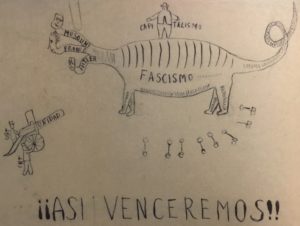

Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103) Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189)

Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189) Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)

Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208) La discussion : le choix de travailler sur l’Algérie coloniale (à 2 minutes environ), l’objet du livre: les socialistes en Algérie, des colonisateurs de “bonne volonté” selon l’expression d’un acteur de l’époque (3’30) les particularités de la région d’Oran, terrain de l’enquête (6′), les types de sources utilisées, en l’absence des archives locales du parti (8′), la démarche prosopographique (10’30), le portrait plus nuancé qu’on ne l’écrit habituellement des militants du parti (13′), les violences qui émaillent la vie politique dans l’Algérie de l’entre-deux-guerres (15’45), l’importance de la guerre d’Espagne dans la vie d’Oran toute proche et peuplée d’une forte communauté d’immigrés espagnols (17’30), le projet de Réforme Blum-Viollette en 1936 et l’enthousiasme qu’il suscite du côté algérien (20′), les possibilités de rencontre au sein de la S.F.I.O. entre Français et Algériens ainsi que leurs limites (23′), les difficultés croissantes des socialistes face à l’irruption du nationalisme algérien dans les années 1940 et 1950, autour des émeutes et violences de Sétif et Guelma (1945) en particulier (25’20), l’importance du livre pour réfuter les tendances nostalgiques qui mythifient “l’effort colonial” de la France en Algérie (29’40).

La discussion : le choix de travailler sur l’Algérie coloniale (à 2 minutes environ), l’objet du livre: les socialistes en Algérie, des colonisateurs de “bonne volonté” selon l’expression d’un acteur de l’époque (3’30) les particularités de la région d’Oran, terrain de l’enquête (6′), les types de sources utilisées, en l’absence des archives locales du parti (8′), la démarche prosopographique (10’30), le portrait plus nuancé qu’on ne l’écrit habituellement des militants du parti (13′), les violences qui émaillent la vie politique dans l’Algérie de l’entre-deux-guerres (15’45), l’importance de la guerre d’Espagne dans la vie d’Oran toute proche et peuplée d’une forte communauté d’immigrés espagnols (17’30), le projet de Réforme Blum-Viollette en 1936 et l’enthousiasme qu’il suscite du côté algérien (20′), les possibilités de rencontre au sein de la S.F.I.O. entre Français et Algériens ainsi que leurs limites (23′), les difficultés croissantes des socialistes face à l’irruption du nationalisme algérien dans les années 1940 et 1950, autour des émeutes et violences de Sétif et Guelma (1945) en particulier (25’20), l’importance du livre pour réfuter les tendances nostalgiques qui mythifient “l’effort colonial” de la France en Algérie (29’40). La discussion : les bornes chronologiques de l’événement « 68 » (à 3 minutes d’entretien environ), la violence des manifestations et de la répression menant aux « morts oubliés » de juin 1968 (6 min.),l’importance pour l’historienne de restituer la dimension matérielle et concrète de l’événement (10 min), le rapport au passé (le Front Populaire, la Commune…) en mai-juin 1968 (15 min.), l’internationalisme pensé et vécu par les acteurs du mouvement (18 min.), le rapport aux sources et le travail en archives sur les fiches établies par la police (22 min.), la mémoire spécifique de la guerre d’Algérie et la présence (ou non) de « Charonne » et du 17 octobre 1961 dans les esprits en 1968 (25 min.), les rapports hommes-femmes, la difficile prise de parole féminine, et la question de la sexualité (27 min.), une histoire contrefactuelle de mai-juin 1968 : comment les choses auraient-elles pu tourner autrement, basculer ? Quel rôle pour la CGT en particulier ? (32 min.), quels acquis sociaux, alors que l’inflation rend éphémères les gains salariaux, et qu’à l’échelle locale les rapports de force sont souvent défavorables aux grévistes après « mai » ? (38 min.), que font les historiennes et les historiens en mai 68 ? (40 min.).

La discussion : les bornes chronologiques de l’événement « 68 » (à 3 minutes d’entretien environ), la violence des manifestations et de la répression menant aux « morts oubliés » de juin 1968 (6 min.),l’importance pour l’historienne de restituer la dimension matérielle et concrète de l’événement (10 min), le rapport au passé (le Front Populaire, la Commune…) en mai-juin 1968 (15 min.), l’internationalisme pensé et vécu par les acteurs du mouvement (18 min.), le rapport aux sources et le travail en archives sur les fiches établies par la police (22 min.), la mémoire spécifique de la guerre d’Algérie et la présence (ou non) de « Charonne » et du 17 octobre 1961 dans les esprits en 1968 (25 min.), les rapports hommes-femmes, la difficile prise de parole féminine, et la question de la sexualité (27 min.), une histoire contrefactuelle de mai-juin 1968 : comment les choses auraient-elles pu tourner autrement, basculer ? Quel rôle pour la CGT en particulier ? (32 min.), quels acquis sociaux, alors que l’inflation rend éphémères les gains salariaux, et qu’à l’échelle locale les rapports de force sont souvent défavorables aux grévistes après « mai » ? (38 min.), que font les historiennes et les historiens en mai 68 ? (40 min.).