Montélimar, nuit du 25 au 26 juillet 1941. L’explosion d’une bombe secoue le tranquille hôtel Le relais de l’empereur. L’ancien ministre du front populaire Marx Dormoy, assigné à résidence sur place par Vichy, haï par toutes les composantes du fascisme français, est tué sur le coup.

Montélimar, nuit du 25 au 26 juillet 1941. L’explosion d’une bombe secoue le tranquille hôtel Le relais de l’empereur. L’ancien ministre du front populaire Marx Dormoy, assigné à résidence sur place par Vichy, haï par toutes les composantes du fascisme français, est tué sur le coup.

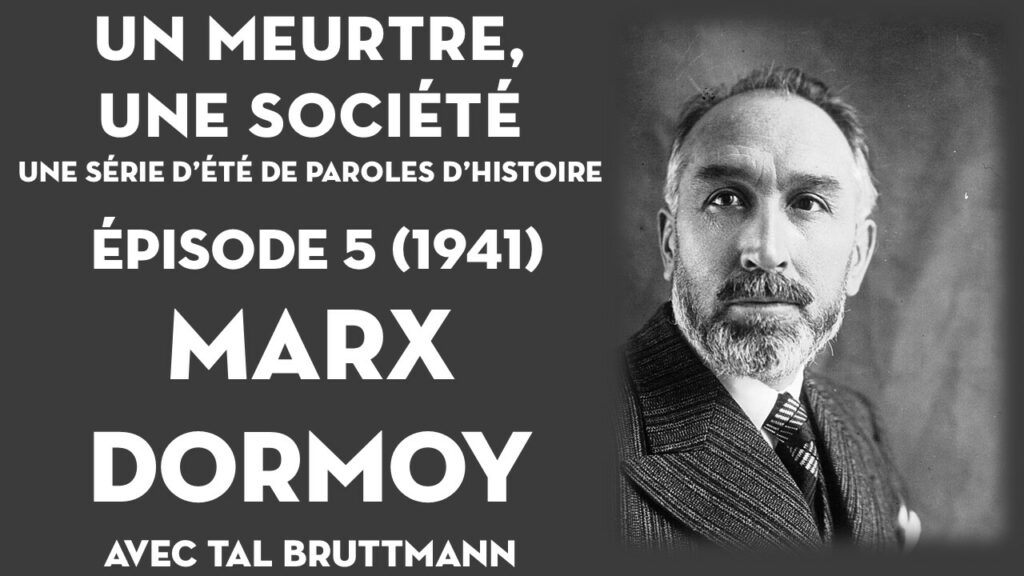

Dans ce cinquième épisode de la série d’été « Un meurtre, une société », l’historien de la Shoah et de l’antisémitisme Tal Bruttmann explique l’arrière-plan et les responsabilités, personnelles et idéologiques, de cet assassinat politique de premier plan sous l’Occupation, trois ans avant ceux de Jean Zay et Georges Mandel.

Pour aller plus loin : Gayle K. Brunelle et Annette Finley-Croswhite, L’assassinat de Marx Dormoy : enquête sur la Cagoule, Paris, Nouveau Monde éditions, coll. « Histoire », 2024.

Une série de Paroles d’histoire, podcast créé et produit par André Loez, distribué par Binge audio. Contact pub : project@binge.audio

Musique de générique : Neil Young, Cortez the Killer.

Titre de la série en référence au livre de Bernard Guénée sur 1407.