Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

L’invitée: Elisabeth Lusset, chargée de recherche au CNRS

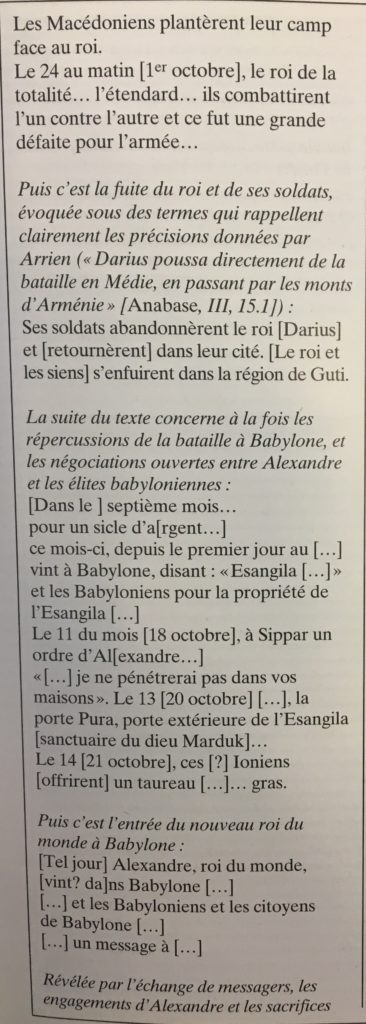

F. Murray Abraham, Michael Lonsdale, Sean Connery, Umberto Eco et Jean-Jacques Annaud sur le tournage du Nom de la Rose

F. Murray Abraham, Michael Lonsdale, Sean Connery, Umberto Eco et Jean-Jacques Annaud sur le tournage du Nom de la Rose

Le film: Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud (1986), d’après le roman d’Umberto Eco

La discussion:

- Présentation générale et résumé du film (1:30)

- L’origine du projet et le rôle des médiévistes comme conseillers historiques: Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Michel Pastoureau, Françoise Piponnier…(5:45)

- Le casting et le choix discuté de Sean Connery (10:40)

- Les décors et les inspirations pour l’abbaye, mélange de différents sites: Eberbach, Rocca di San Leo, Sagra di San Michele, Castel del Monte… (12:20)

- Pourquoi une statue baroque dans un film médiéval ? (14:15)

- La réception critique et publique du film (15:40)

- Un roman d’Umberto Eco presque impossible à mettre à l’écran (17:55)

- La réaction furieuse de Jacques le Goff à la vision du film, et l’écart ou la tension entre cinéastes et historiens (21:20)

- Une représentation du Moyen âge en partie juste, mais largement fantasmée (22:50)

- La mise en scène d’un monastère bénédictin, et de ses rapports avec les paysans montrés comme misérables et exploités (24:25)

- Le discours idéologique ou politique du film, et l’Église dépeinte comme instance de domination (26:00)

- L’origine des franciscains, et des accusations d’hérésie portées contre certains ordres ou groupes religieux: Dolciniens, Spirituels… (31:50) et la mise en scène des affrontements religieux dans le film (37:20)

- La représentation de la vie monastique et la crainte du scandale face aux transgressions (38:20)

- Enquêtes, autopsies et poisons au Moyen âge (41:00)

- Peut-on torturer un moine médiéval, comme le suggère Bernardo Gui dans le film ? (43:40)

- La question de l’abstinence des clercs (45:40)

- L’anglais comme équivalent du latin dans le film, et le jeu sur les origines géographiques des personnages, avec le monastère comme lieu d’accueil (46:40)

- Livres, scriptorium, bibliothèques (49:35)

- Un Moyen âge dépeint sous des couleurs sombres, issu d’un imaginaire gothique / romantique: bossu, procès d’une « sorcière »… (52:33)

- Guillaume de Baskerville comme incarnation du versant positif, rationnel, du monde médiéval, par opposition au fanatisme de l’inquisiteur (moins sanguinaire dans la réalité) et du bibliothécaire (54:20)

- Les scènes les plus intéressantes d’un point de vue pédagogique ou pour ce qu’elles révèlent de la vision contemporaine du Moyen âge (55:40)

Les références et conseils de lecture :

Sur le film :

– Jean-Jacques Annaud, Une vie pour le cinéma, entretiens avec M.-F. Leclère, Paris, Grasset, 2018

– Priska Morrissey, Historiens et Cinéastes : rencontre de deux écritures, Paris, l’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2004.

– Jacques Le Goff, Une vie pour l’histoire: entretiens avec Marc Heurgon, Paris, La Découverte, 1996.

– Michel Pastoureau, « La collaboration historique au cinéma: entretien avec Michel Pastoureau », Revue de l’Association historique des élèves du lycée Henri-IV : L’émoi de l’histoire, 21, tome 1, printemps 2000, p. 6-23.

En histoire médiévale, pour l’éclairer :

– “Le cloître et la prison”: webdocumentaire sur l’enfermement à Clairvaux

– François Amy de la Bretèque, L’Imaginaire médiéval dans le cinéma occidental, Paris, Champion, 2004.

– Franck Collard, Le Crime de poison au Moyen Âge, Paris, PUF (« Le nœud gordien »), 2003.

– Faustine Harang, La torture au Moyen âge, Paris, PUF, 2018.

– Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen âge, Paris, PUF, 2018.

– Elisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), Turnhout, Brepols, 2017.

– Sophie Page, Magic in the Cloister. Pious Motives, Illicit Interests and Occult Approaches to the Medieval Universe, University Park (PA), The Pennsylvania State University Press, 2013.