Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

L’invitée : Camille Lefebvre, chargée de recherche au CNRS

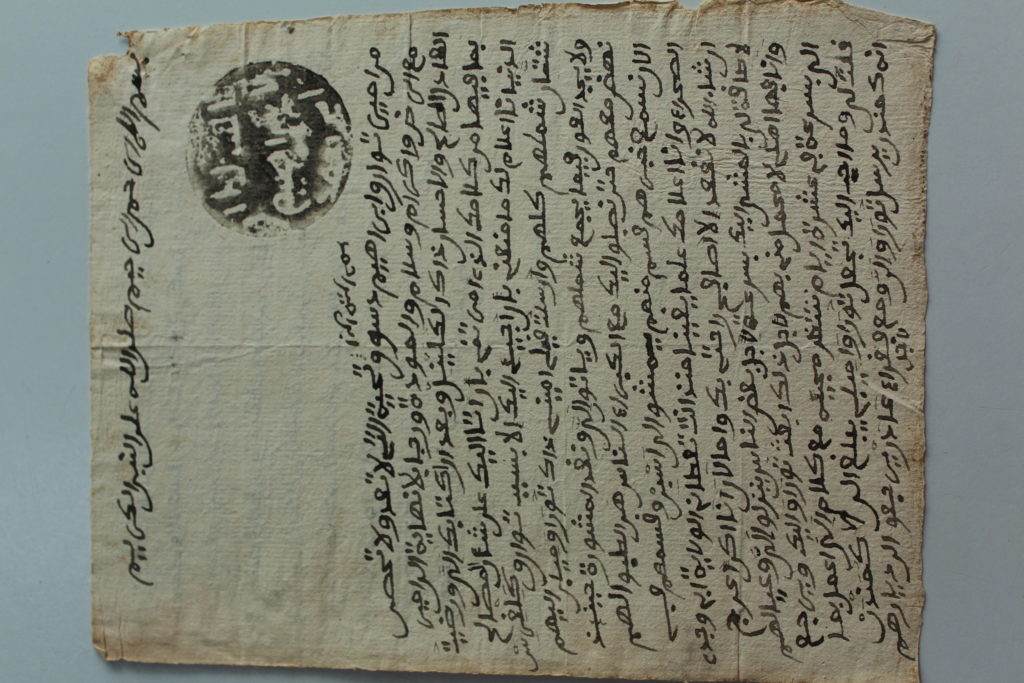

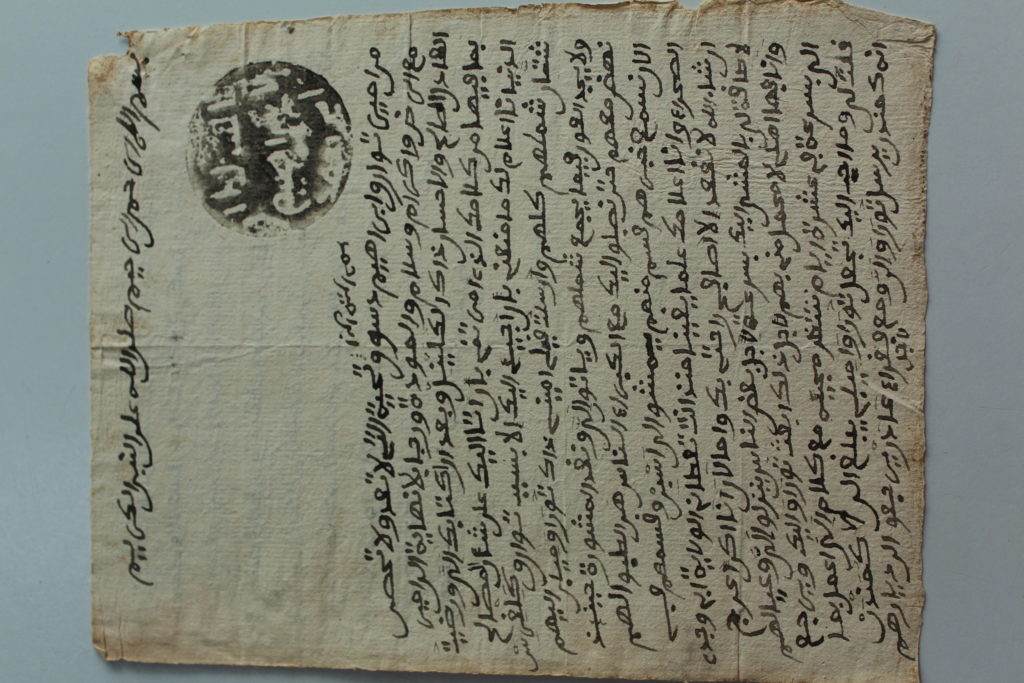

Lettre de l’émir des Touaregs Ibrahim Dassouk (

ʾamīr tūāriq Ibrāhīm Dasūq) au colonel (

al-Kulīnil), 1901, AN Niger, 7 B 1. 1

, sous chemise Damergou, photo C. Lefebvre.

La question : « La France et l’Afrique, 1830-1962 » (programme 2020-2021 des concours d’entrée aux ENS, voir la lettre de cadrage de la question)

La discussion :

- Un programme assez classique, au regard des renouvellements en histoire africaine et coloniale (1’)

- Un champ de l’histoire très internationalisé (5’)

- Les sources de l’histoire africaine, et l’importance des sources écrites locales, longtemps négligées (6’45), ouvrant sur la question des intermédiaires culturels, interprètes… (7’30)

- Les questions de genre en situation coloniale (9’30)

- La question clef de l’esclavage pour le XIXe siècle africain (14’)

- Les enjeux spatiaux dans l’écriture de cette histoire (18’40)

- Maghreb et Afrique subsaharienne : des historiographies artificiellement séparées ? (22’)

- Une périodisation qui inclut la période 1830-1890, antérieure à la colonisation de la majeure partie de l’Afrique, moment de transformation profonde en Afrique de l’ouest (27’)

- Conseils de lecture (30’)

- La nécessité de réfléchir au vocabulaire de l’histoire coloniale (36′)

Bibliographie (proposée par Camille Lefebvre)

Pascale BARTHÉLÉMY, « « Je suis une Africaine… j’ai vingt ans ». Écrits féminins et modernité en Afrique occidentale française (c. 1940-c. 1950) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/4, p. 825-852.

Hélène BLAIS, « Les enquêtes des cartographes en Algérie, ou les ambiguïtés de l’usage des savoirs vernaculaires en situation coloniale », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2007/4 (n° 54-4), p. 70-85

Frederick COOPER, Ann Laura STOLER, Repenser le colonialisme, traduction de l’anglais par Christian Jeanmougin, Paris, Payot, 2013.

Frederick COOPER, L’Afrique depuis 1940, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2012.

Mamadou DIAWARA, « Les recherches en histoire orale menées par un autochtone, ou L’inconvénient d’être du cru », Cahiers d’études africaines, vol. 25, n°97, 1985. p. 5-19;

Benjamin N. LAWRANCE, Emily Lynn OSBORN, Richard L. ROBERTS, Intermediaries, interpreters, and clerks : African employees in the making of colonial Africa, Madison, University of Wisconsin Press, 2006.

Joël GLASMAN, « « Connaître papier ». Métiers de police et État colonial tardif au Togo », Genèses, 2012/1 (n° 86), p. 37-54.

Isabelle GRANGAUD et M’hamed OUALDI, « Tout est-il colonial dans le Maghreb ? Ce que les travaux des historiens modernistes peuvent apporter », L’Année du Maghreb, n° 10, 2014, p. 233‑254.

Camille LEFEBVRE, « Le temps des lettres. Échanges diplomatiques entre sultans, émirs et officiers français, Niger 1899-1903 », Monde(s), n°5, (1/2014), p. 57-80.

Isabelle SURUN, « L’exploration de l’Afrique au xixe siècle : une histoire pré coloniale au regard des postcolonial studies », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2006/1 (n° 32), p. 21-39.

Jean-Paul ROTHIOT, « Une chefferie précoloniale au Niger face aux représentants coloniaux, naissance et essor d’une dynastie », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 85 | 2001, mis en ligne le 01 janvier 2004. URL : http://chrhc.revues.org/1747

Benedetta ROSSI, « Périodiser la fin de l’esclavage. Le droit colonial, la Société des Nations et la résistance des esclaves dans le Sahel nigérien, 1920-1930 », Annales. HSS, 2017/4 (72e année), p. 983-1021.

Jean-Louis TRIAUD, « 13 : Politiques musulmanes de la France en Afrique subsaharienne à l’époque coloniale », in Pierre-Jean Luizard, Le choc colonial et l’islam, La Découvert, 2006, p. 271-282.

Algérie :

James Macddougal, A History of Algeria, Cambridge, Cambridge UP, 2017, deux jeunes chercheurs viennent de sortir des livres importants Charlotte Courreye, Augustin Jaumier.

Sur les femmes : la maternité, le genre : Anne Hugon, Pascale Barthélémy, Barbara Cooper, Nancy Rose Hunt

Coté fiction ou pseudo-fiction :

Amadou Hampathé Bâ, Amkoulel l’enfant peul, Oui mon commandant ou l’étrange destin de Wangrin

Maurice Delafosse, Broussard ou les états d’âme d’un colonial, suivis de ses propos et opinions, Paris, Emile Larose, 1909, 89 p.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49679w/f4.image.r=maurice%20delafosse%20broussard