Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

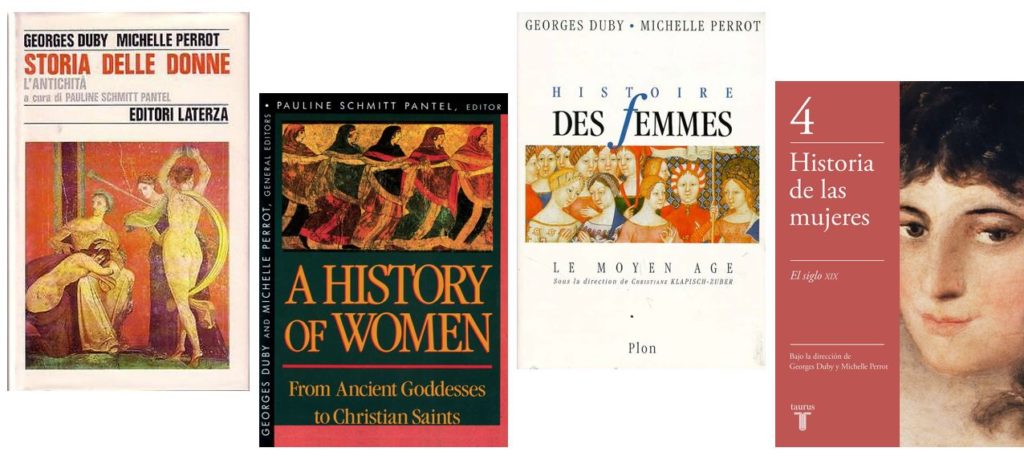

Une série documentaire en trois épisodes de Paroles d’histoire, à l’occasion des 30 ans de la publication des volumes en France de l’Histoire des femmes en occident.

Une série documentaire en trois épisodes de Paroles d’histoire, à l’occasion des 30 ans de la publication des volumes en France de l’Histoire des femmes en occident.

(3) Réception d’une œuvre

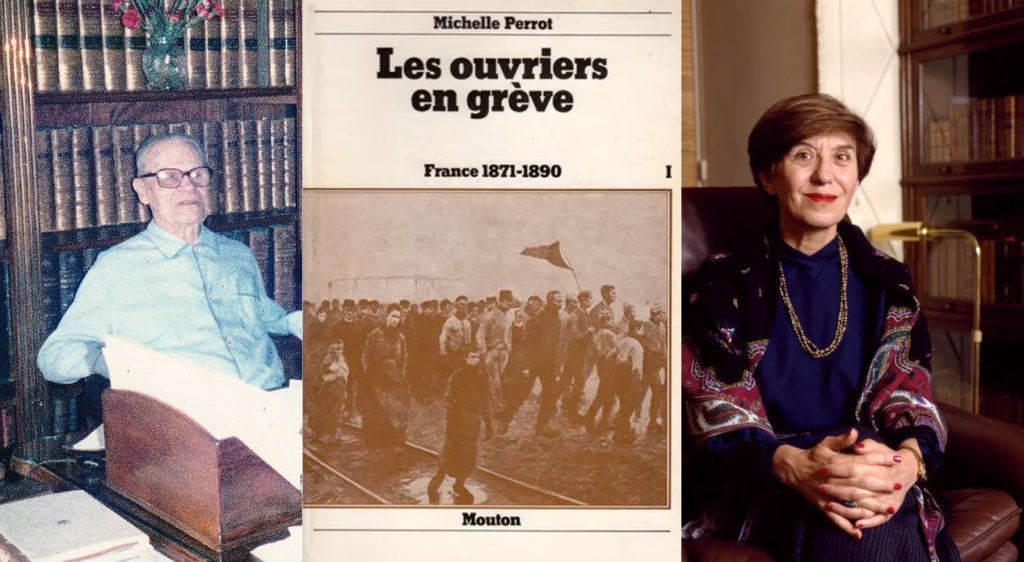

Entretiens avec Christine Bard, Roger Chartier, Jacques Dalarun, Arlette Farge, Christiane Klapisch-Zuber, Michelle Perrot, Pauline Schmitt-Pantel, Violaine Sébillotte et Françoise Thébaud

Bibliographie

- Enrica Asquer et al. (dir.), Vingt-cinq ans après : Les femmes au rendez-vous de l’histoire. Nouvelle édition [en ligne]. Rome, Publications de l’École française de Rome, 2019

- Christine Bard, « Michelle Perrot, préfacière de l’histoire des femmes », Critique, vol. 843-844, no. 8-9, 2017, pp. 712-728.

- Louise Basch et al. (dir.), « Vingt-cinq ans d’études féministes. L’expérience Jussieu », Les cahiers du CEDREF, 10, 2001.

- Patrick Boucheron, Jacques Dalarun (dir.), Georges Duby, portrait de l’historien en ses archives, Paris, Gallimard, coll. « Hors série Connaissance », 2015.

- Cécile Dauphin, « Petites mains et grandes enquêtes. », Genre & Histoire, 8, Printemps 2011.

- Anne Martin-Fugier, « Le groupe d’histoire des femmes au Centre de Recherches Historiques », Les Cahiers du CRH, 36, 2005.

- Christiane Klapisch-Zuber, « Avant-propos », dossier « Georges Duby et l’histoire des femmes », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 8 | 1998.

- Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 83, no. 3, 1990, pp. 27-39.

- Denise Ogilvie, « Note sur le fonds Michelle Perrot aux Archives nationales », Critique, vol. 843-844, no. 8-9, 2017, pp. 750-752.

- Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michelle Zancarini-Fournel, Ne nous libérez pas, on s’en charge ! Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, Paris, La découverte, 2020.

- Michelle Perrot, « Histoire d’une femme, histoire des femmes », Le Débat, vol. 37, no. 5, 1985, pp. 135- 151, repris dans P. Nora (dir.), Essais d’Ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987.

- Michelle Perrot, « Où en est en France l’histoire des femmes ? », Matériaux pour l’histoire de notre temps, N°1, 1985.

- Michelle Perrot, « « … les femmes : que sait-on d’elles ? » (G. Duby, 1981) », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 5 | 1997

- Michelle Perrot, « L’histoire de Michelle Perrot », Travail, genre et sociétés, vol. 8, no. 2, 2002, pp. 5-20.

- Michelle Perrot, « L’émergence de l’histoire des femmes dans l’après-68 », Le Mouvement Social, vol. 265, no. 4, 2018, pp. 111-124.

- Françoise Thébaud, « Genre et histoire en France. Les usages d’un terme et d’une catégorie d’analyse », Hypothèses, vol. 8, no. 1, 2005, pp. 267-276.

- Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre. Nouvelle édition [en ligne], Lyon, ENS Éditions, 2007.

- Françoise Thébaud, « Entre parcours intellectuel et essai d’ego-histoire. Le poids du genre », Genre & histoire, 4, printemps 2009.

Habillage sonore

- Paul Simon, Fifty ways to leave your lover (instrumental)

- Guillaume de Machaut , “Encor y a maint ressort ; ramembrer, imaginer” Estampie (Extrait du concert consacré à l’Ars Nova français donné à Royaumont le 10 octobre 2020)

Remerciements

- Aux auteures et auteurs pour les entretiens accordés.

- À Vivien Barro et Denise Ogilvie aux Archives Nationales.

- À Alexandre Jubelin et Hervé Drévillon pour leur aide.

- À Fanny Candilis, Elsa Gopala Krishnan, Sylvie Gir, Marie Grollemund, Mathieu Lours, Hervé Mazurel, Laurent Schrameck et Amélie Weygand pour la lecture de documents d’archives et textes d’époque.

Histoire des femmes en occident: liste des auteures et des auteurs

- Histoire antique: Monique Alexandre, Louise Bruit Zaidman, Stella Georgeoudi, Claudine Leduc, François Lissarrague, Nicole Loraux, Aline Rousselle, Pauline Schmitt-Pantel (direction), John Scheid, Giulia Sissa, Yan Thomas.

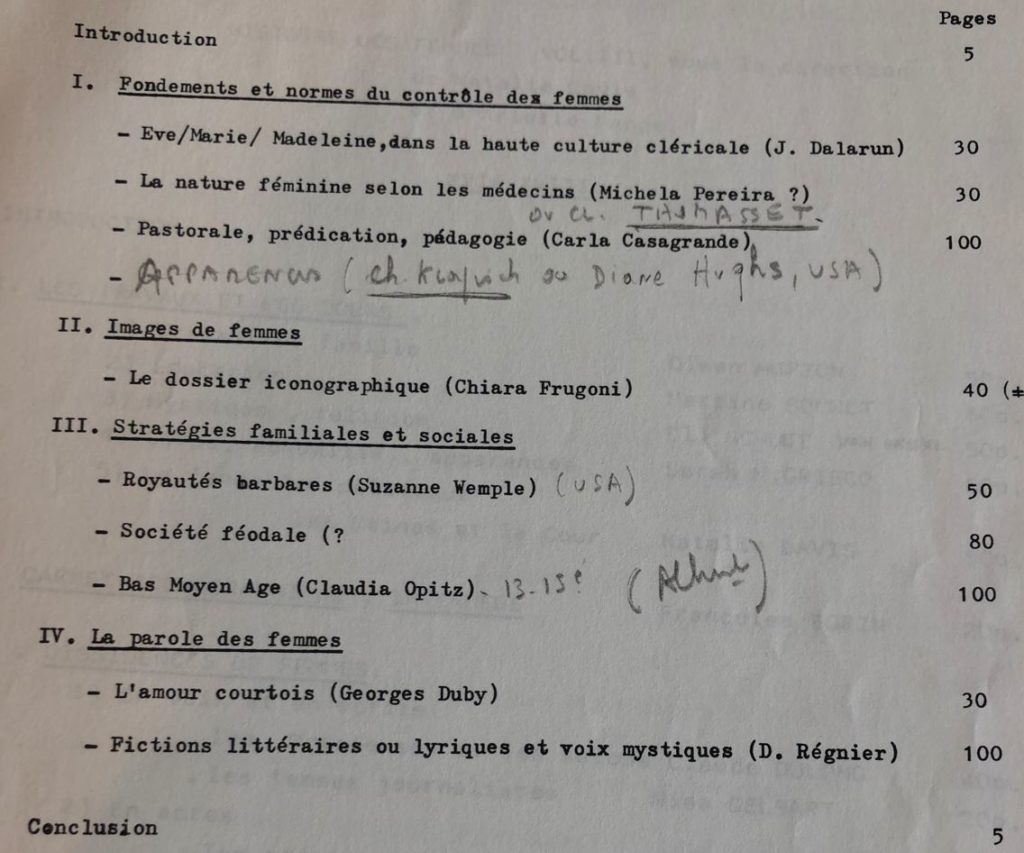

- Histoire médiévale: Carla Casagrande, Jacques Dalarun, Suzanne Fonay Wemple, Chiara Frugoni, Paulette L’Hermitte Leclerq, Christiane Klapisch-Zuber (direction), Claudia Opitz, Diane Owen Hughes, Françoise Piponnier, Danielle Régnier-Bohler, Claude Thomasset, Silvana Vecchio.

- Histoire moderne: Evelyne Berriot-Salvadore, Françoise Borin, Nicole Castan, Michèle Crampe-Casnabet, Jean-Paul Desaive, Claude Dulong, Arlette Farge (direction), Olwen Hufton, Sarah F. Matthews Grieco, Véronique Nahoum-Grappe, Eric A. Nicholson, Nina Rattner Gelbart, Jean-Michel Sallmann, Elisja Schulte van Kessel, Martine Sonnet, Natalie Zemon Davis (direction).

- XIXe siècle: Nicole Arnaud-Duc, Jean Baubérot, Cécile Dauphin, Michela Di Giorgio, Dominique Godineau, Nancy Green, Anne Higonnet, Marie-Claire Hoock-Demarle, Geneviève Fraisse (direction), Anne-Marie Käppeli, Yvonne Knibiehler, Anne-Lise Maugue, Françoise Mayeur, Joan Scott, Judith Walkowitz.

- XXe siècle: Gisela Bock, Danièle Bussy Genevois, Yolande Cohen, Françoise Collin, Jacqueline Costa-Lascoux, Nancy F. Cott, Victoria De Grazia, Hélène Eck, Yasmine Ergas, Anne Higonnet, Rose-Marie Lagrave, Nadine Lefaucheur, Marcelle Marini, Françoise Navailh, Luisa Passerini, mariette Sineau, Anne-Marie Sohn, Françoise Thébaud (direction).