Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

Les invités : Vivien Barrière, maître de conférences en histoire et archéologie à l’Université de Cergy-Pontoise ; Clément Salviani, doctorant contractuel chargé de recherches à l’INHA

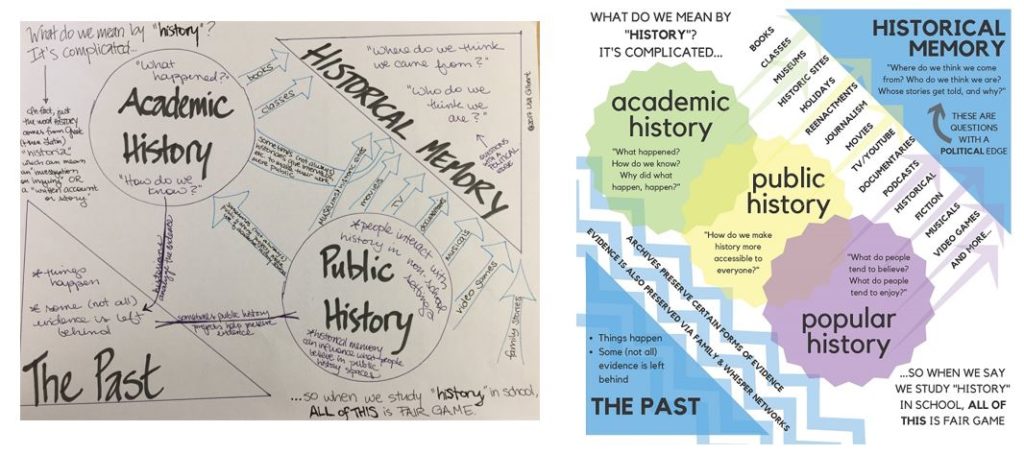

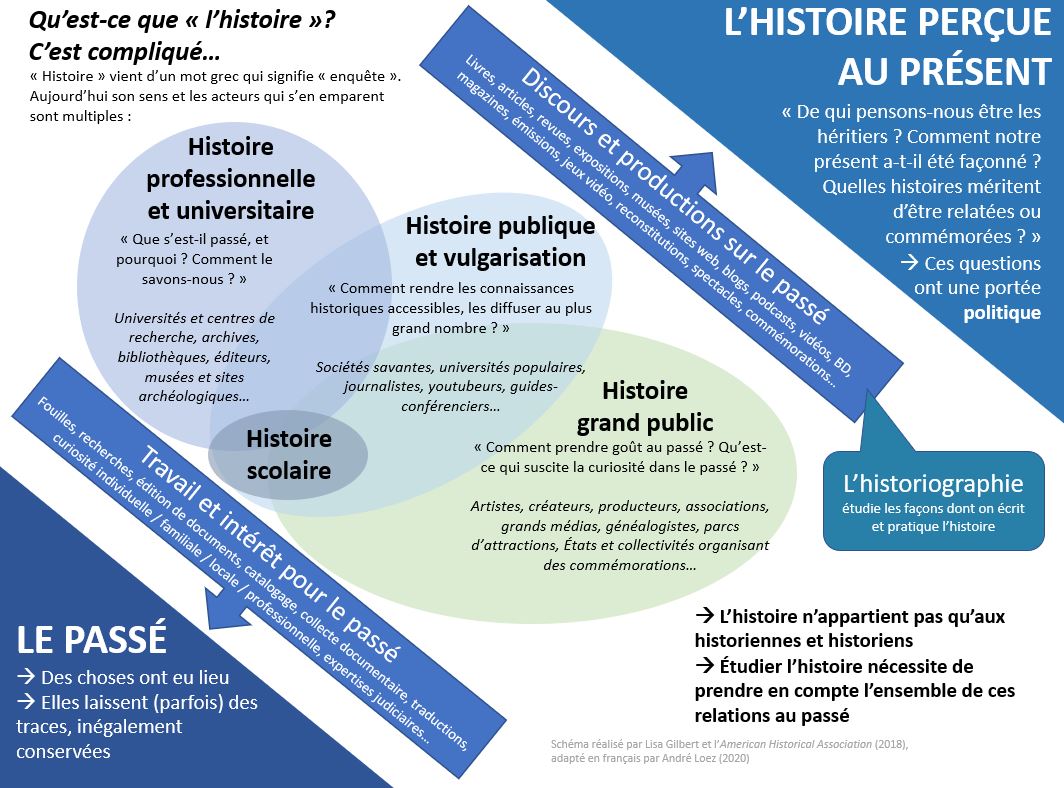

L’enjeu : opposant les troupes de Vercingétorix et de César, le siège d’Alésia en 52 avant notre ère est bien connu, l’histoire et l’archéologie ayant permis de le localiser précisément, à Alise Sainte-Reine (actuel département de la Côte-d’Or). Pourtant, des gens s’obstinent à soutenir des alter-Alesiae en d’autres lieux comme le Jura au mépris d’un consensus scientifique parfaitement établi. Cela pose la question plus large de la vérité en histoire.

La discussion : le contexte entourant la bataille et le siège d’Alésia, au sein de la guerre des Gaules racontée par César (1’50) ; l’engouement pour les Gaulois dans la France du XIX siècle dans un contexte d’intense intérêt pour le passé lié à la construction des États-nations (4’40) ; les premières fouilles sur le site d’Alésia (actuellement Alise-Sainte-Reine) sous le Second Empire avec une implication directe de Napoléon III (7’55) ; les techniques de fouille hier et aujourd’hui (10’35) ; les premières controverses sur la localisation d’Alésia, et la difficulté plus générale de localiser des sites mentionnés par des auteurs de l’antiquité (11’45) ; le parcours d’André Berthier, le personnage singulier qui fut le principal tenant d’une Alésia située dans le Jura (15’05) ; l’idée selon laquelle le site (réel) d’Alise serait indigne d’un personnage de Vercingétorix (19’20) ; l’erreur de lecture du texte de César sur lequel repose l’erreur de localisation (20’00) ; les caractéristiques du site alternatif de Chaux-des-Crotenay dans le Jura, et la définition d’un oppidum (21’25) ; la stratégie de Vercingétorix à replacer dans les conditions du monde gaulois du premier siècle avant notre ère, et de l’opposition formidable donnée par César (27’00) ; les renouvellements apportés par les fouilles menées dans les années 1990 sur le site d’Alise Sainte-Reine (30’10) ; un récapitulatif de tous les éléments (textes, armes, monnaies, vestiges, inscriptions…) attestant la localisation d’Alésia et ne faisant sens que dans ce cadre (31’55) ; les erreurs des défenseurs d’une autre Alésia, venant d’un rapport à la fois littéral et hyper-critique aux textes antiques (35’40) ; l’économie du texte de César, qui n’écrit pas un guide topographique d’Alésia mais construit un récit à destination de l’aristocratie romaine (39’10) ; le refus pour certain-e-s d’admettre le consensus scientifique sur Alésia, et le rapport compliqué à la vérité que cela révèle, proche du complotisme (43’20) ; Wikipedia comme lieu où cette question est discutée (46’50) ; la différence entre critique des sources et hypercritique infondée (51’40) ; si une autre Alésia existait, on l’aurait trouvée (53’30) ; le paradoxe qui veut qu’autant de lieux revendiquent d’être le site d’une défaite (55’15).

La discussion : le contexte entourant la bataille et le siège d’Alésia, au sein de la guerre des Gaules racontée par César (1’50) ; l’engouement pour les Gaulois dans la France du XIX siècle dans un contexte d’intense intérêt pour le passé lié à la construction des États-nations (4’40) ; les premières fouilles sur le site d’Alésia (actuellement Alise-Sainte-Reine) sous le Second Empire avec une implication directe de Napoléon III (7’55) ; les techniques de fouille hier et aujourd’hui (10’35) ; les premières controverses sur la localisation d’Alésia, et la difficulté plus générale de localiser des sites mentionnés par des auteurs de l’antiquité (11’45) ; le parcours d’André Berthier, le personnage singulier qui fut le principal tenant d’une Alésia située dans le Jura (15’05) ; l’idée selon laquelle le site (réel) d’Alise serait indigne d’un personnage de Vercingétorix (19’20) ; l’erreur de lecture du texte de César sur lequel repose l’erreur de localisation (20’00) ; les caractéristiques du site alternatif de Chaux-des-Crotenay dans le Jura, et la définition d’un oppidum (21’25) ; la stratégie de Vercingétorix à replacer dans les conditions du monde gaulois du premier siècle avant notre ère, et de l’opposition formidable donnée par César (27’00) ; les renouvellements apportés par les fouilles menées dans les années 1990 sur le site d’Alise Sainte-Reine (30’10) ; un récapitulatif de tous les éléments (textes, armes, monnaies, vestiges, inscriptions…) attestant la localisation d’Alésia et ne faisant sens que dans ce cadre (31’55) ; les erreurs des défenseurs d’une autre Alésia, venant d’un rapport à la fois littéral et hyper-critique aux textes antiques (35’40) ; l’économie du texte de César, qui n’écrit pas un guide topographique d’Alésia mais construit un récit à destination de l’aristocratie romaine (39’10) ; le refus pour certain-e-s d’admettre le consensus scientifique sur Alésia, et le rapport compliqué à la vérité que cela révèle, proche du complotisme (43’20) ; Wikipedia comme lieu où cette question est discutée (46’50) ; la différence entre critique des sources et hypercritique infondée (51’40) ; si une autre Alésia existait, on l’aurait trouvée (53’30) ; le paradoxe qui veut qu’autant de lieux revendiquent d’être le site d’une défaite (55’15).

Les conseils de lecture et références pour aller plus loin :

– Manifeste des archéologues contre les confusions sur la localisation d’Alésia (2016)

– Jean-Louis Brunaux, Nos ancêtres les Gaulois, Paris, Seuil, “Points”, 2015.

– Christian Goudineau, Le dossier Vercingétorix, Paris, Actes Sud – Errance, 2001.

– Michel Reddé, Alésia. L’archéologie face à l’imaginaire, Paris, Errance, 2e éd., 2012.