L’invitée : Margot Giacinti, chercheuse en sciences politiques, postdoctorante au CRESPPA

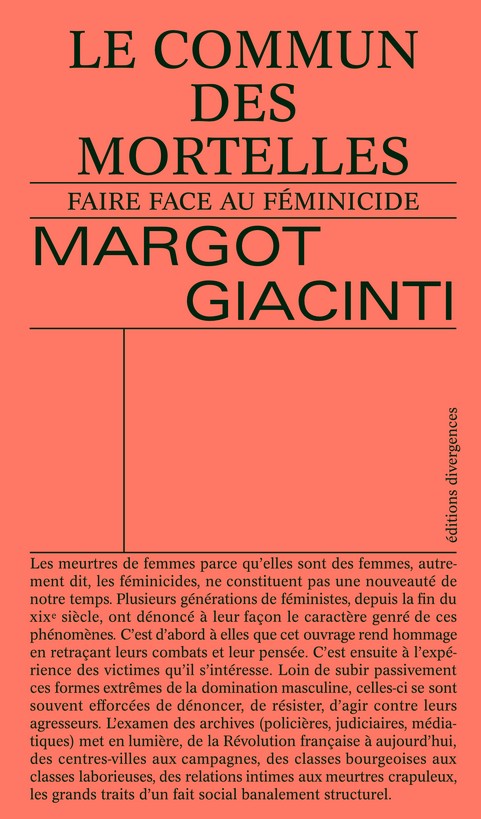

Le livre : Le commun des mortelles. Faire face au féminicide, Quimperlé, Divergences, 2025.

Le livre : Le commun des mortelles. Faire face au féminicide, Quimperlé, Divergences, 2025.

La discussion :

- L’origine du travail et la forme du livre (1:00)

- Définir le féminicide (8:00)

- Les premières dénonciations du féminicide dans les années 1880, par Hubertine Auclert notamment (13:00)

- 18 :45

- Le « Tribunal international des crimes contre les femmes » de 1976 (20:00)

- Les premières structures militantes (numéro d’appel…) contre le féminicide (26:30) et le livre de Russell et Gifford en 1992

- Un concept qui s’enracine davantage en Amérique latine dans les années 1990 et 2000 (30:00)

- Des études de cas rétrospectives, dans la région lyonnaise à la fin du XIXe siècle, pour cerner les traits distinctifs du féminicide (34:30)

- Quelle « agentivité » des victimes ? (45:00)

Références et conseil de lecture

- Diana E. H. Russell et Jill Radford, Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, 1992.

- Ivan Jablonka, « Dark romance et culture du féminicide »

- Ne nous libérez pas, on s’en charge

- Solenne Jouanneau, Les femmes et les enfants d’abord ? Enquête sur l’ordonnance de protection, Paris, CNRS Editions, 2024