Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

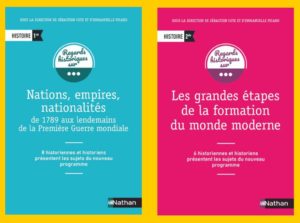

Les invité-e-s : Sébastien Cote, professeur en CPGE et directeur de collection de manuels scolaires ; Carole Greffrath, éditrice chez Nathan ; Emmanuelle Picard, maîtresse de conférences à l’ENS de Lyon

Les livres : S. Cote et E. Picard (dir.), Regards historiques sur les grandes étapes de la formation du monde moderne ; Regards historiques sur Nations empires et nationalités de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale (Nathan, à paraître en 2019)

Les livres : S. Cote et E. Picard (dir.), Regards historiques sur les grandes étapes de la formation du monde moderne ; Regards historiques sur Nations empires et nationalités de 1789 aux lendemains de la Première Guerre mondiale (Nathan, à paraître en 2019)

La discussion :

- L’origine du projet de livre d’accompagnement historiographique aux programmes scolaires dirigé par S. Cote et E. Picard (2:10)

- L’accès plus facile aujourd’hui aux renouvellements grâce à des ressources électroniques (4:30)

- Comment relire de façon novatrice des programmes d’apparence très classiques ? (6:35)

- Peut-on faire des manuels et rester critique envers les réformes et les choix ou le fonctionnement de l’institution scolaire ? (9:35)

- Les rapports entre monde universitaire et histoire enseignée dans le secondaire, avec des liens transformés et en partie à renouer (12:15)

- Les enjeux civiques de l’histoire scolaire : usages publics de l’histoire, rapport à la vérité, place de la méthode historique (17:55)

- Les usages multiples et parfois contradictoires des manuels, transformés encore par le passage au numérique, non sans poser problème (20:30)

- La distinction à faire entre programmes, manuels, et contenus des cours d’histoire, source de polémiques artificielles (« Verdun ne sera plus enseigné ! ») (25:50)

- La place des « points de passage et d’ouverture » et la lourdeur des programmes (30:50)

- La méthode historique et les sources à placer au cœur de la pédagogie ? (36:00)

- Les contraintes d’écriture et de fabrication d’un manuel (45:25)

- Comment sont choisis les auteurs ? Quel rôle pour le directeur ? (52’50)

- La prise en compte des troubles « dys » dans les manuels (56’40)

- Est-ce que certaines situations d’apprentissage sont testées avant d’être dans les manuels ? (57’50)

- Les différents métiers (cartographe, iconographe…) impliqués dans la fabrication d’un manuel (1:00:40)

- Comment rappeler dans un manuel que les femmes sont actrices de l’histoire ? (1:02:25)