Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

Les invités :

- Fabrice Bensimon, professeur d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne, modérateur

- Omar Benlaala, écrivain

- François Jarrige, maître de conférences à l’Université de Bourgogne

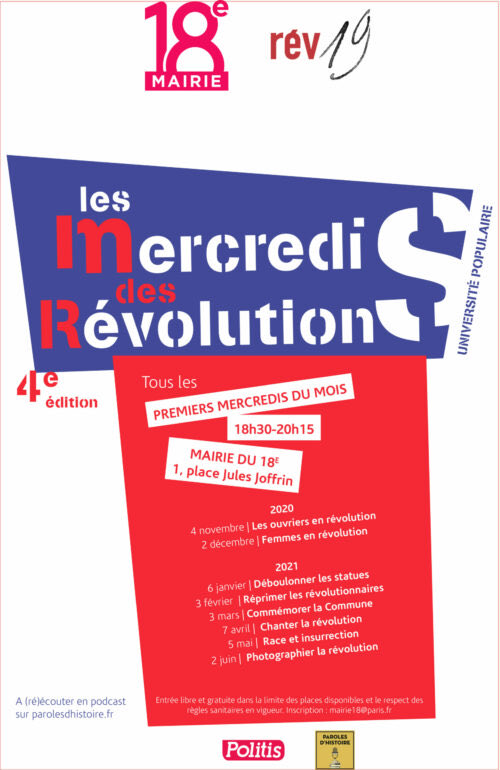

Le thème : « Ouvriers en révolution », première séance de l’Université populaire « Les mercredis des révolutions » organisée par la Société d’histoire de 1848 en partenariat avec Politis et Paroles d’histoire, à la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris (et en visioconférence en période de confinement). Séance préparée par Philippe Darriulat.

La discussion :

- Présentation des invités (1’)

- Les accidents du travail, enjeu récurrent pour les ouvriers du bâtiment hier et aujourd’hui (4’)

- Pour Omar Benlaala, d’abord un livre sur son père, fier d’avoir été maçon malgré la fatigue puis la maladie (5’)

- Le travail de chantier, un travail d’équipe (8’20)

- Un père électricien pour François Jarrige (9’)

- Les ouvriers et leur famille, entre honte et fierté (10’30)

- Les conditions de travail des ouvriers du bâtiment au XIXe siècle, avec des risques qui s’accentuent au milieu du XIXe siècle (12’20)

- Un secteur resté peu mécanisé (14’)

- L’expérience de la migration, qui traverse les époques (15’20)

- Les tensions au sein même des travailleurs algériens au XXe siècle (16’30)

- La question de la xénophobie au XIXe siècle (19’)

- Les engagements (syndicaux, révolutionnaires…) des ouvriers (25’)

- Se loger pour un ouvrier algérien à Paris au XXe siècle (26’)

- L’acquisition de la langue, nécessaire pour encadrer la famille, passant aussi par le syndicalisme (27’)

- Le flou du terme « ouvrier » pour le XIXe siècle, modelé par la pluri-activité (29’)

- La ville, lieu clef pour la politisation des ouvriers au XIXe siècle (31’45)

- Expériences socialistes et révolutionnaires de Martin Nadaud (33’)

- Quelles traces pour aborder ces expériences ouvrières ? (36’)

- Des ateliers d’écriture, à la rencontre d’ouvriers retraités (38’)

- La mémoire ouvrière des femmes (39’)

- Les sources et témoignages du monde ouvrier au XIXe siècle (41’)

- L’expérience des migrations, et son lien avec l’activisme révolutionnaire (42’)

- Vivre mai 68 en tant qu’ouvrier immigré (45’)

Les livres:

- Martin Nadaud, Mémoires de Léonard

- Omar Benlaala, Tu n’habiteras jamais Paris, Paris, Flammarion, 2018.

- François Jarrige, Au temps des “tueuses de bras”. Les bris de machines à l’aube de l’ère industrielle (1780-1860), Rennes, PUR, 2009.