Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

L’invité : Igor Moullier, maître de conférences à l’ENS de Lyon

Le thème : l’affirmation de l’État en France à l’époque moderne / le modèle britannique au XVIIIe siècle (nouveaux programmes de Seconde)

La discussion :

- Le regard que porte un moderniste sur le retour de l’histoire moderne, sous une forme plutôt traditionnelle, dans les programmes du lycée (1:15)

- L’absolutisme, une notion moins évidente et plus discutée que par le passé (2:50)

- Les relectures du règne de Louis XIV, notamment dans l’historiographie anglophone (6:00)

- À quoi ressemble l’État moderne, en termes d’effectifs, encore limités ? (7:45)

- La place qui reste centrale de la noblesse et d’autres acteurs sociaux même dans une monarchie dite « absolue » (9 :40)

- La guerre au cœur des dynamiques d’affirmation de l’État au XVIIe siècle, et depuis la fin du Moyen âge (11:00)

- L’impôt comme fil directeur possible d’une partie du programme de Seconde (12:30)

- Les relectures de l’histoire britannique, aujourd’hui démythifiée par l’historiographie qui souligne les tensions qui précèdent et accompagnent l’avènement du parlementarisme (16:00)

- Les enjeux des complexes révolutions britanniques du XVIIe siècle (19:15)

- Les textes et pratiques du parlementarisme britannique (22:45)

- Les circulations idéologiques à l’encontre de l’idée d’un “modèle” britannique simplement diffusé (26:25)

- Les rapports entre États monarchiques et Églises en France et en Grande-Bretagne (27:15)

- Les approches historiques qui ont réfléchi à la dimension spatiale de l’État, à sa maîtrise du territoire (30:25)

- Une analyse de l’Habeas corpus de 1679 (33:30)

Les références citées dans le podcast:

- John Brewer, The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783, Londres, Unwin Hyman, rééd. Routledge, 1994

- Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de Français, Paris, Fayard, 1966.

- Renaud Morieux, Une mer pour deux royaumes, La Manche, une frontière franco-anglaise (XVIIe – XVIIIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008

- Daniel Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe-XIXe siècles, Paris, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1999

Les conseils de lecture :

– Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, « Points Histoire »/ »L’histoire en débats », 2002

– James Collins, La monarchie républicaine. État et société dans la France moderne, Odile Jacob, 2016.

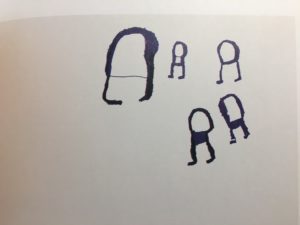

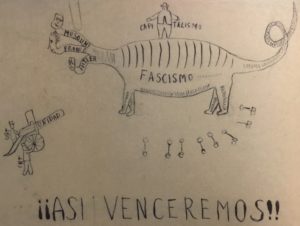

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′)

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′) Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103)

Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103) Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189)

Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189) Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)

Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)