Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

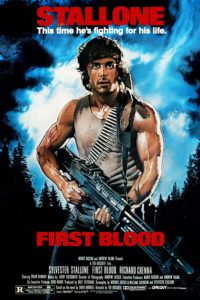

L’invitée : Marjolaine Boutet, Maîtresse de Conférences en Histoire contemporaine à l’UPJV Le film : Rambo, first blood (Ted Kotcheff, 1982)

Le film : Rambo, first blood (Ted Kotcheff, 1982)

La discussion :

- Rambo, un film assez méconnu, à relier au cinéma indépendant du « nouvel Hollywood » des années 1970 (1’30)

- Résumé de ce « huis clos à ciel ouvert » qui oppose un vétéran du Vietnam au shérif d’une petite ville (3’35)

- Le basculement du film lorsque Rambo revit le traumatisme du Vietnam (5’10)

- Rambo « bon sauvage » mais expert du combat (8’00)

- La tension entre les facettes du personnage : vulnérable et dangereux, marqué par la guerre (10’40)

- La violence de Rambo, à réinsérer dans la représentation des vétérans dans le cinéma des années 1970-1980, et les codes des films d’action des années 1980-1990 (13’40)

- Le fameux monologue de Rambo : « rien n’est terminé… c’était pas ma guerre » (16’30)

- Rambo, symbole du désarroi d’une génération (19’)

- Un film qui amorce un retournement conservateur de la mémoire du Vietnam, stigmatisant les pacifistes, le féminisme… (22’)

- Le déni de la défaite du Vietnam, à travers la critique néoconservatrice de l’État et des institutions (24’50)

- Quelle réception pour le film, préparée par des séries comme Magnum, PI à partir de 1980 ? (26’45)

- Le mémorial du Vietnam et sa symbolique (30’45)

- L’ami de Rambo victime de l’« agent orange » et la prise en charge lacunaire des vétérans (33’00)

- L’absence des Vietnamiens dans la représentation américaine du Vietnam (35’20)

Articles de Marjolaine Boutet pour aller plus loin :

- « Le Vietnam et l’Amérique au cinéma et à la télévision : du traumatisme au déni »

- « Le Vietnam version prime-time »

- « Les séries télévisées américaines des années 1980. Une autre histoire de la guerre du Vietnam »

Conseils de lecture :

- JEFFORDS, Susan, The Remasculinization of America : Gender and the Vietnam War, Bloomington (Ind.), Indiana University Press, 1989.

- ANDEREGG, Michael (ed.), Inventing Vietnam, the War in Film and Television, Philadelphie, Temple University Press, 1991.

- DITTMAR, Linda, MICHAUD, Gene, From Hanoi to Hollywood : the Vietnam War in American Film, New Brunswick, Rutgers University Press, 1990.

- FERRO Marc, Cinéma et histoire, Gallimard, Folio, 1993.

- VAÏSSE Justin, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, Odile Jacob, 2008.