Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

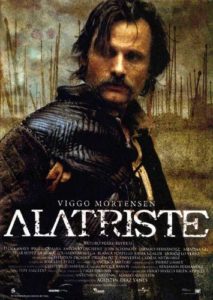

Le film : Alatriste (2006) d’Agustin Diaz Yanes, d’après les romans d’Arturo Perez Reverte

La discussion avec Alexandre Jubelin (podcast Le collimateur) :

La discussion avec Alexandre Jubelin (podcast Le collimateur) :

- Une adaptation des romans d’Arturo Perez-Reverte, qui représente le siècle d’or espagnol et ses guerres

- Les guerres menées aux Pays-Bas comme arrière-plan du film

- Une représentation de la guerre à l’époque moderne, dans ses différentes formes (siège, bataille…)

- La façon dont le film fait des allusions visuelles aux tableaux de Velasquez

- La représentation des armes, des détails matériels, particulièrement juste

- Intrigues de cour et jeux nobiliaires

- La bataille de Rocroi (1643), fin des mythiques « tercios » espagnols

La suite de la discussion avec Mehdi Girard (étudiant en histoire) :

- L’intérêt du film

- Le parcours du comte-duc d’Olivares, et sa représentation plutôt positive dans l’œuvre, comme ministre réformateur / rationalisant l’État

- Un siècle d’or espagnol également montré dans ses splendeurs artistiques, à travers l’évocation de la rivalité entre les écrivains Quevedo et Góngora

Pour aller plus loin:

- Les romans d’Arturo Perez Reverte

- Bartolomé Bennassar, Un siècle d’or espagnol (vers 1525-vers 1648), Paris, Robert Laffont, 1982.

- B. Lavallé, L’Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 1993