Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

Les invité-e-s : Emilie Fissier et Frédéric Manfrin, du département d’histoire de la Bibliothèque Nationale de France, commissaire associée et commissaire principal (avec Vincent Ferré) de l’exposition Tolkien

L’événement : exposition « Tolkien, voyage en terre du Milieu », du 22 octobre 2019 au 16 février 2020 à la Bibliothèque Nationale de France.

L’événement : exposition « Tolkien, voyage en terre du Milieu », du 22 octobre 2019 au 16 février 2020 à la Bibliothèque Nationale de France.

La discussion :

- Les origines de l’exposition « Tolkien, voyage en Terre du milieu », en lien avec la Bodleian library d’Oxford, et le « Tolkien estate » (1:15)

- Les choix d’objets mis en regard des œuvres de Tolkien (5:50)

- Un parti-pris de l’exposition : ne rien montrer de postérieur à 1972, pour replonger les visiteurs dans l’imaginaire propre à l’auteur (7:20)

- Le genre de la « fantasy », déjà en partie constitué quand Tolkien commence à écrire (8:20)

- Les anneaux de Tolkien ne sont pas le Ring de Wagner ! (10:15)

- L’enfance de Tolkien près de Birmingham, et la sensibilité à la nature, aux paysages, qui en découle (12:40)

- Le rapport complexe de Tolkien à Shakespeare, et à l’antiquité gréco-latine (15:10)

- L’invention linguistique comme source fondamentale de son inspiration (17:00)

- L’entrée en guerre de 1914, moment ambigu pour qui travaille sur les langues et l’aire germanique (19:10)

- La marque de la Grande Guerre sur l’œuvre de Tolkien, travaillée par la mort (21:00)

- Tolkien dans l’entre-deux-guerres, savant et écrivain pour ses enfants (24:20)

- Son talent graphique et la variété de sa palette (26:00)

- Le succès du Hobbit (1937) et le début d’une véritable carrière d’écrivain (28:30)

- Le travail propre de Tolkien sur la langue anglaise, et sa musicalité (30:00)

- La cosmogonie de la Terre du Milieu (31:45)

- La réception du Seigneur des anneaux, et son ampleur sur les campus américains dans les années 1960 en particulier (32:45)

- Les paradoxes d’une lecture pacifiste de Tolkien, alors qu’un personnage comme Faramir souligne la légitimité de la guerre (34:25)

- Le Moyen âge de Tolkien, antérieur à la conquête normande, et loin de la matière arthurienne (37:00)

- La juxtaposition de périodes et de régions dans le monde imaginaire de Tolkien : Minas Tirith, allusion à Byzance (41:20)

- Le thème de la quête, fonctionnant de manière inversée dans le Hobbit et le Seigneur des anneaux (42:40)

- Un Tolkien « médiéviste » qui va jusqu’à inventer une tradition manuscrite de son propre texte ! (44:10)

- Les sources d’inspiration de Tolkien pour les créatures fantastiques dont il peuple son œuvre (45:15)

- Un Tolkien qui ne sépare pas les créatures en « races » (48:00)

- L’apparence des manuscrits de Tolkien, qui évoquent à leur façon le Moyen âge (50:10)

- Quels objets, quelles œuvres ont le plus marqué les commissaires de l’exposition ? (51:50)

Pour aller plus loin :

- Tolkien, voyage en Terre du Milieu, catalogue de l’exposition de la BNF, 2018.

- John Garth, Tolkien et la Grande Guerre, Paris, Christian Bourgois, 2014.

La discussion : les origines du travail et l’intérêt pour l’Asie en tant qu’historien internationaliste (3′), le défi mais la possibilité d’écrire une histoire de l’Asie sans parler les langues de la région (4′), les renouvellements historiographiques récents de l’histoire de l’Asie et les biais de ces travaux qu’il faut savoir décoder (5’30), la vogue actuelle de l’histoire mondiale en France, et le retard ou les limites de ces approches qui ignorent souvent les relations internationales (7’30), l’importance pour les relations internationales aux XIXe-XXe siècles de la zone située entre Chine et Russie (10’40), l’issue de la première guerre mondiale en Asie et les frustrations de la Chine et du Japon, pour la “clause d’égalité raciale” notamment (13′), la discrétion diplomatique de la France dans la région (15′), le lien entre questions extérieures (et asiatiques) et politique intérieure, pour l’URSS en particulier (16’10), les raisons pour lesquelles la guerre URSS-Japon n’a (presque) pas eu lieu, qui aurait pu constituer le tournant de la seconde guerre mondiale (18’30), les lectures renouvelées de la capitulation japonaise en 1945, entre bombes atomiques et offensive soviétique (20′), la périodisation de la seconde guerre mondiale, qu’on peut faire débuter en 1937 ou 1931 en Asie, et les sous-entendus historiographiques, politiques et mémoriels dans le choix de ces dates (22′).

La discussion : les origines du travail et l’intérêt pour l’Asie en tant qu’historien internationaliste (3′), le défi mais la possibilité d’écrire une histoire de l’Asie sans parler les langues de la région (4′), les renouvellements historiographiques récents de l’histoire de l’Asie et les biais de ces travaux qu’il faut savoir décoder (5’30), la vogue actuelle de l’histoire mondiale en France, et le retard ou les limites de ces approches qui ignorent souvent les relations internationales (7’30), l’importance pour les relations internationales aux XIXe-XXe siècles de la zone située entre Chine et Russie (10’40), l’issue de la première guerre mondiale en Asie et les frustrations de la Chine et du Japon, pour la “clause d’égalité raciale” notamment (13′), la discrétion diplomatique de la France dans la région (15′), le lien entre questions extérieures (et asiatiques) et politique intérieure, pour l’URSS en particulier (16’10), les raisons pour lesquelles la guerre URSS-Japon n’a (presque) pas eu lieu, qui aurait pu constituer le tournant de la seconde guerre mondiale (18’30), les lectures renouvelées de la capitulation japonaise en 1945, entre bombes atomiques et offensive soviétique (20′), la périodisation de la seconde guerre mondiale, qu’on peut faire débuter en 1937 ou 1931 en Asie, et les sous-entendus historiographiques, politiques et mémoriels dans le choix de ces dates (22′). La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′)

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′) Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103)

Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103) Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189)

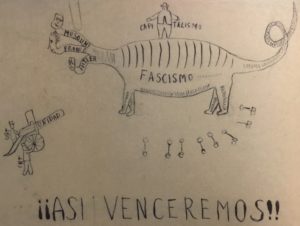

Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189) Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)

Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)