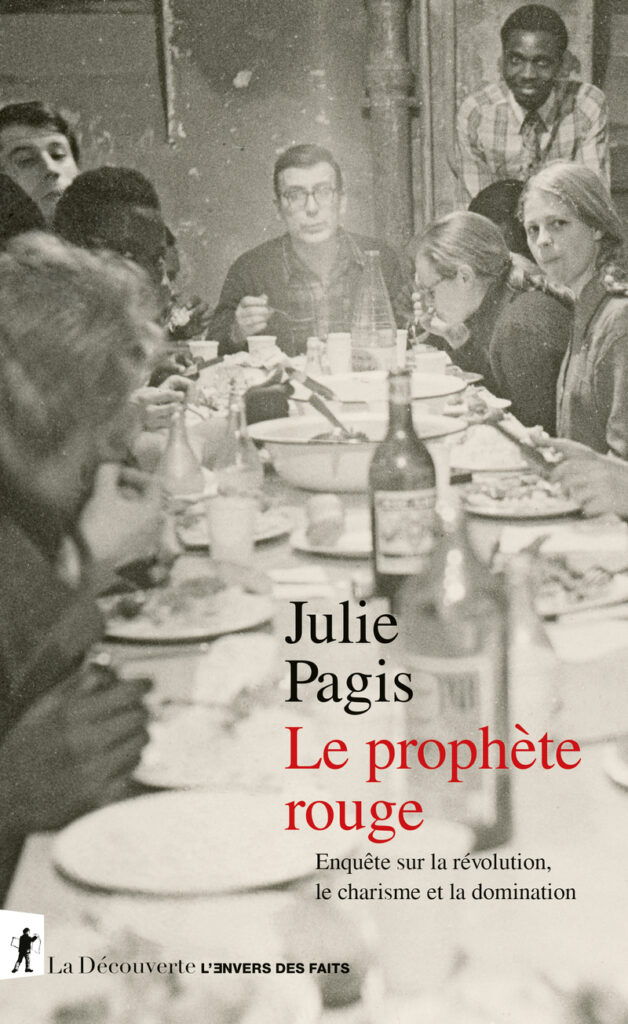

L’invitée : Julie Pagis, sociologue et politiste (CNRS)

Le livre : Le prophète rouge. Enquête sur la révolution, le charisme et la domination, Paris, La découverte, 2024.

La discussion :

- Les étapes de la formation et de la fin d’un petit groupe maoïste (1:30)

- Les spécificités d’une enquête entre témoignages et archives (10:45)

- Espoirs et impasses révolutionnaires du début des années 1970 (23:00)

- Le charisme de Fernando et ses ressorts (29:15)

- Autocritique, emprise psychique et domination genrée au sein du groupe (35:30)

- L’énigme Fernando (47:45)

- Part sombre, part lumineuse de ces engagements (55:00)

Les conseils de lecture :

- Javier Cercas, L’imposteur

- Camille Lefebvre, À l’ombre de l’histoire des autres

Références

- Victor Pereira

- Annette Wieviorka

- Robert Linhardt, L’établi, 1981

- Claude Pennetier et Bernard Pudal (dir.), Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, Paris, Belin, coll. « Socio-histoires » 2002

- Annexe en ligne du livre

transcription de l’épisode : https://transcripts.blubrry.com/parolesdhistoire/135939589-42649.srt

Pour supprimer le minutage de la transcription utiliser cet outil en ligne : https://anatolt.ru/t/del-timestamp-srt.html