Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

L’invité: Benoît Majerus, enseignant-chercheur à l’université de Luxembourg Le livre: Maladies mentales et sociétés, XIXe-XXIe siècles (avec Nicolas Henckes), Paris, La découverte, coll. « Repères », 2022.

Le livre: Maladies mentales et sociétés, XIXe-XXIe siècles (avec Nicolas Henckes), Paris, La découverte, coll. « Repères », 2022.

La discussion:

- Introduction (00:00)

- L’histoire de la maladie mentale, un champ relativement jeune mais interdisciplinaire avec les apports de Goffmann et Foucault notamment (1:00)

- Un risque de fascination littéraire ? (5:00)

- Les renouvellements du champ grâce à la prise en compte de documents plus variés (6:30)

- Une historiographie qui doit encore se « désinstitutionnaliser » (9:00)

- Une approche par le quotidien et par des objets (10:00) ou par l’archéologie (14:00)

- Quelle prise en compte de pratiques non rationnelles ou religieuses come le mesmérisme ou la méthode Coué par l’historiographie ? (15:00)

- Un domaine plus présent et moins stigmatisé dans la société ? (17:30)

- Un champ d’analyse qui modifie le chercheur ou la chercheuse ? (21:00)

- La question de l’historicité du psychisme (22:15)

- Peut-on justifier la périodisation contemporaine de la maladie mentale aux XIXe-XXe siècles ?

- Comment se construisent des savoirs et catégorisations des psychiatres ? (26:00)

- La question de la « guérison » pour les historiens et historiennes (28:00)

- Est-ce que certaines périodes produisent des effets psychiques plus marquants que d’autres ? (30:15)

- Consentement et droit des malades psychiatriques (32:45)

- Le genre des soignants, plus masculins que dans les autres métiers du soin (35:15)

- Réintégrer l’histoire de la psychiatrie dans l’histoire sociale plus générale (38:00)

- L’imaginaire carcéral de la psychiatrie toujours très puissant (39:30)

- Ne pas surestimer la centralité de l’asile (42:30)

- Peut-on faire l’histoire de la honte ?

Références citées dans le podcast:

- Hervé Guillemain, Diriger la conscience, guérir les âmes. Une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939), Paris, La Découverte, 2006.

- Anatole Le Bras, “L’infortune la plus grave qui puisse frapper un citoyen”: une histoire sociale des aliénés (France, seconde moitié du XIXe siècle), Thèse, Sciences Po Paris, 2021.

- Benoît Majerus, « La baignoire, le lit et la porte. La vie sociale des objets de la psychiatrie », Genèses, 2011/1 (n° 82), p. 95-119.

- Lisa Mandel, Se rétablir

- Hervé Mazurel, L’inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective, Paris, La Découverte, 2021.

- Maud Ternon, Juger les fous au Moyen Âge, Paris, Puf, Le Nœud Gordien, 2018

- Marco Tullio Giordana, Nos meilleures années

Le conseil de lecture: Mary Dorsan, Le présent infini s’arrête, P.O.L.

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′)

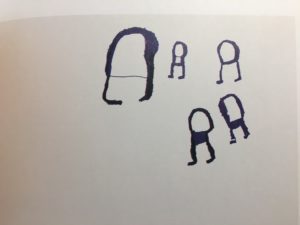

La discussion : la force expressive des dessins d’enfants en guerre (à 3 minutes environ), l’archivage des dessins d’enfants et l’intérêt que leur ont porté pédagogues et historiens (8’), l’intérêt du dessin pour échapper aux déterminismes sociaux liés à la maîtrise de l’écriture, mais la difficulté à le contextualiser (10’45), les différences et les ressemblances entre dessins suivant les contextes de guerre (11’45), le caractère plus marquant des dessins d’enfants plus jeunes (14’45). Puis la Première Guerre mondiale, avec les quelques adolescents qui cherchent à rejoindre le front pour combattre (17′), les causes multiples de leurs engagements souvent contrecarrés par les autorités (18′), l’inscription de ces phénomènes dans le temps long de la scolarisation et de la structuration du sentiment national (21′), les mélange d’inquiétude et de fierté des contemporains devant ces velléités guerrières (23′), leur mémoire ambiguë (26′), les éclairages de cette histoire au regard des “enfants-soldats” et des tentations guerrières pour certains adolescents aujourd’hui (28′) Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103)

Dessin de Beata, 8 ans, enfant rwandaise au centre pour enfants orphelins ou séparés de Ndera, 1997 (p.103) Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189)

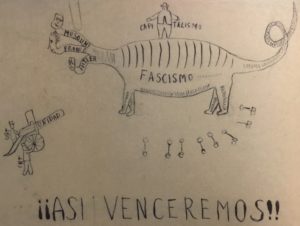

Dessin d’un enfant tchadien dans un camp de personnes déplacées par la guerre du Darfour, 2007 (détail, p. 189) Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)

Dessin d’un enfant dans la guerre d’Espagne, 1937 (p.208)