Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

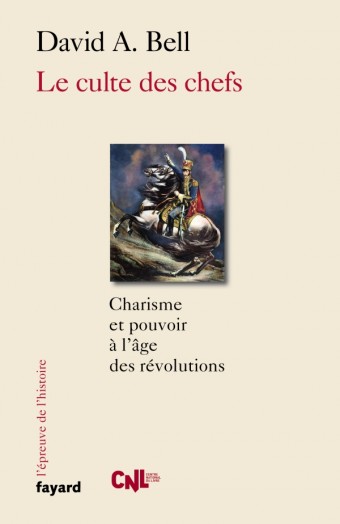

L’invité : David A. Bell, professeur à l’université Princeton

Le livre : Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l’âge des révolutions, Paris, Fayard, 2022.

Le livre : Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l’âge des révolutions, Paris, Fayard, 2022.

La discussion :

- Introduction (00:00)

- Pourquoi étudier ensemble cinq « hommes à cheval » de la fin du XVIIIe siècle ? (1:20)

- Le paradoxe d’hommes autoritaires nés de révolutions dites démocratiques (4:45)

- Pourquoi une conception moderne du charisme émerge-t-elle dans cette période ? (10:00)

- Un charisme construit et véhiculé par l’imprimé (14:00)

- En quoi les conceptions du charisme changent après 1750 ? (16:00)

- Que rôle joue l’apparence physique dans la construction du charisme ? (19:40)

- Le charisme entendu comme une relation entre un chef, un entourage et un public (23 :00), avant tout pour les élites lettrées ? (24:00)

- Quel lien entre sécularisation religieuse et culte des chefs ? (26:00)

- Un modèle de virilité caractéristique de la période (28:40)

- Robespierre, contre-exemple de la démonstration ? (30:30)

- La construction charismatique de Toussaint Louverture compliquée par son origine d’esclave africain (35:05)

- Un livre qui permet d’historiciser le phénomène Trump et la politique contemporaine ? (39:20)

- Quelle place du « grand homme » dans l’historiographie ? (43:15)

Les références citées dans l’émission :

- Table ronde de H-Diplo sur le livre de David Bell

- Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La découverte, 2006 [1983]

- Robert B. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe & America, 1760-1800, Princeton, Princeton University Press, 1969.

- Jean-Claude Monod, Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? Politiques du charisme, Paris, Seuil, 2012.

- Cristina Soriano, Tides of Revolution. Information, Insurgencies, and the Crisis of Colonial Rule in Venezuela, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2018.

Le conseil de lecture : Antoine Lilti, Figures publiques. L’invention de la célébrité, 1750-1850, Paris, Fayard, 2014