Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

L’invité : Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS

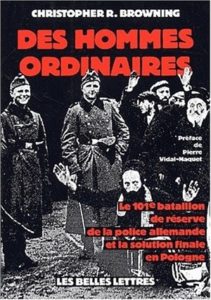

Le livre : Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York, Harper Collins, 1992, trad. fr. par Elie Barnavi : Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de la police allemande et la Solution finale en Pologne, Paris, Les belles lettres, 1994.

Le livre : Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York, Harper Collins, 1992, trad. fr. par Elie Barnavi : Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de la police allemande et la Solution finale en Pologne, Paris, Les belles lettres, 1994.

La discussion :

- Pourquoi il s’agit d’un livre important dans l’historiographie des guerres, des violences extrêmes et de la Shoah (1’30)

- L’ouverture, à la suite de l’ouvrage, d’un champ d’études : la Täterforschung, recherche sur les bourreaux (3’10)

- Le parcours pas tout à fait linéaire de Christopher Browning (4’)

- Un champ historiographique initialement très peu structuré (6’)

- Des travaux qui s’inscrivent dans les débats naissants entre « intentionnalistes » et « fonctionnalistes » (8’20)

- Le rôle de Christopher Browning comme expert dans des procès (10’50)

- Le livre, monographie sur un bataillon de police (12’)

- Un travail quasi expérimental, proche de la microstoria (14’)

- Le déplacement géographique et interprétatif majeur dont le livre est un signe, vers l’est de l’Europe, et vers ce qu’on appellera (parfois abusivement) la « Shoah par balles » (16’20)

- Les choix d’écriture marquants du livre (20’45), et sa structure argumentative qui alterne entre « comment » et « pourquoi » (22’40)

- Les descriptions denses de Christopher Browning (26’), montrant les processus de violence et leur perfectionnement

- Les refus de participer aux tueries, et leur interprétation (30’50)

- Les sources, et les problèmes qu’elles posent (33’15)

- L’impunité presque totale des criminels dans les années 1960-1970 (35’)

- Les divergences méthodologiques entre Browning et Goldhagen (36’), et les prolongements de l’enquête

- Tout le monde peut-il devenir un tueur ? (40’30)

- Les transpositions possibles de ces questionnements sur d’autres terrains, comme celui du génocide des Tutsi au Rwanda (45’)

Les références citées durant l’émission (par ordre alphabétique) :

- Christopher R. Browning, The Final Solution and the German Foreign Office : a study of Referat D III of Abteilung Deutschland, 1940–43, New York, Holmes & Meier, 1978.

- Christopher R. Browning, The origins of the Final Solution : the evolution of Nazi Jewish policy, September 1939-March 1942, Jerusalem/Lincoln, Yad Vashem/University of Nebraska Press, 2004

- Christopher R. Browning, « Postface » rédigée en 1998 sous le titre « Ordinary Men or Ordinary Germans? » et publiée en français dans la réédition de Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, 2002.

- Christopher R. Browning, « Bourreaux allemands. Comportements et mobiles à la lumière de nouveaux documents », chapitre VI de Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands, Paris, Le Belles Lettres, 2002 [2000].

- Christopher R. Browning, « The Personal Contexts of a Holocaust Historian: War, Politics, Trials and Professional Rivalry », in Holocaust Scholarship. Personal Trajectories and Professional Interpretations, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, p. 48-66.

- Lucy Dawidowicz, The War against the Jews, 1933-1945, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1975.

- François Furet (éd.), L‘Allemagne nazie et le génocide juif, Paris, Gallimard, 1985.

- Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, New York, Alfred A. Knopf, 1996.

- Jan Gross, Les Voisins : 10 juillet 1941, un massacre de Juifs en Pologne, Paris, Fayard, 2002.

- Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Chicago, Quadrangle Books, 1961.

- Christian Ingrao, Jean Solchany, « La “Shoah par balles”. Impressions historiennes sur l’enquête du père Desbois et sa médiatisation », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°102, 2009/2, p. 3-18.

- Nicolas Mariot, « Faut-il être motivé pour tuer ? Sur quelques explications aux violences de guerre », Genèses, 2003/4 (n°53), p. 154-177.

- Nicolas Mariot et Claire Zalc, Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre, Paris, Odile Jacob, 2010

- Jean Solchany, « De la régression analytique à la célébration médiatique: le phénomène Goldhagen », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 44/3, 1997, p. 514-529