Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

L’invité : Didier Guignard, chargé de recherches au CNRS

Le livre : L’Algérie sous séquestre. Une coupe dans le corps sociale (XIXe-XXe siècles), Paris, éditions du CNRS, 2023.

Le livre : L’Algérie sous séquestre. Une coupe dans le corps sociale (XIXe-XXe siècles), Paris, éditions du CNRS, 2023.

La discussion :

- Introduction (00:00)

- L’enjeu du livre, approcher la complexité du séquestre des terres algériennes après la révolte de 1871 (1:30)

- Un parcours de recherche amenant à l’Algérie coloniale via les archives d’outre-mer à Aix-en-Provence (4:30)

- Un livre né d’une enquête de terrain sur une ferme de la région des Issers (6:00)

- La question de la terre, au cœur de débats historiographiques sur la déstructuration de la société paysanne algérienne, dans la lignée des travaux de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad (9:45)

- La place de la langue arabe, et des entretiens, dans la recherche (13:00)

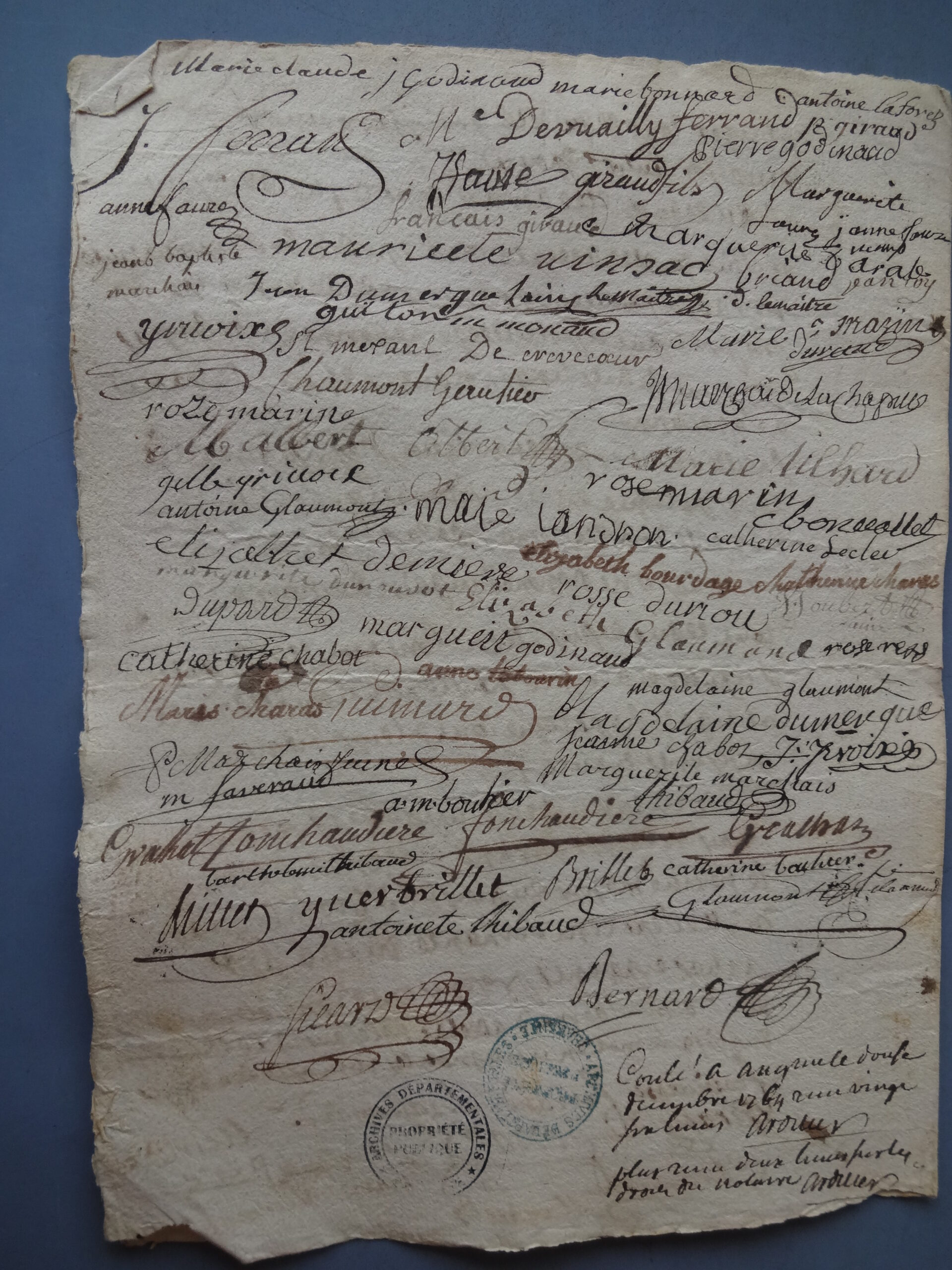

- L’inscription du livre dans un programme de recherche plus large sur les confiscations de terres et les changements du rapport à la propriété (17:30)

- La contradiction fondamentale du séquestre, opéré par une République qui défend au même moment la propriété « inviolable et sacrée » (21:30)

- L’origine de la révolte algérienne de 1871 (24:30)

- Un historien pionnier sur la période, André Nouschi (27:30)

- Les contradictions pratiques du séquestre, entre la décision de confisquer des terres et la difficulté de l’opérer (31:00)

- Le décalage entre le droit français et la myriade de situations du droit foncier local (34:30)

- Quels savoir-faire des administrateurs coloniaux pour réaliser ces opérations ? (37:00)

- Le résultat du séquestre et les ressentiments durables qui en résultent (40:15)

- Le rejeu du séquestre sanglant dans un fait divers de 1890 (45:00)

- L’opposition et l’articulation entre la montagne et la plaine, structurante dans la longue durée de l’histoire algérienne (47:20)

Le conseil de lecture: Neil MacMaster, War in the Moutains: Peasant Society and Counterinsurgency in Algeria, 1918-1958, Oxford, Oxford University Press, 2020.

Le livre : Sous les verrous. Une histoire sociale de la prison (France, premier XXe siècle), Paris, éditions de l’EHESS, 2025.

Le livre : Sous les verrous. Une histoire sociale de la prison (France, premier XXe siècle), Paris, éditions de l’EHESS, 2025.