Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More

Une émission coréalisée avec Nicolas Charles du podcast Histoire en séries (cf Les aventures du jeune Voltaire)

La série : Germinal (6 épisodes diffusés sur France 2, 2021)

La série : Germinal (6 épisodes diffusés sur France 2, 2021)

Les invitées :

- Marjolaine Boutet est maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l’Université de Picardie-Jules Verne, spécialiste des séries télévisées et des représentations audiovisuelles des guerres contemporaines. Elle est l’auteure de Un Village français : une histoire de l’Occupation (La Martinière, 2017), Cold Case : la mélodie du passé (PUF, 2013) et Les Séries Télé pour les Nuls (First, 2009). Elle est également critique de séries pour le magazine Phosphore (Bayard Presse) et dans l’émission Une heure en séries (France Inter).”

- Judith Rainhorn est professeure en Histoire sociale contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux et ses nombreuses publications portent sur l’histoire des sociétés urbaines en France, en Europe et aux Etats-Unis, à l’intersection des mondes du travail industriel, de l’histoire des risques environnementaux et de la santé depuis le XIXe siècle. Sur l’histoire des sociétés minières, elle a organisé plusieurs manifestations scientifiques, publié des articles, dirigé l’ouvrage Santé et travail à la mine, XIXe-XXIe siècles (P.U. Septentrion, 2014) et participé à plusieurs émissions (France 5, France Culture). Elle est membre du Conseil scientifique du Centre historique minier de Lewarde, le plus important musée de la mine en France (https://www.chm-lewarde.com/fr/) et, à ce titre, a participé à l’organisation de l’exposition “Ouille, ouille, houille : la santé dans les mines » (sept. 2018-mai 2019) et du colloque international qui l’a accompagné.

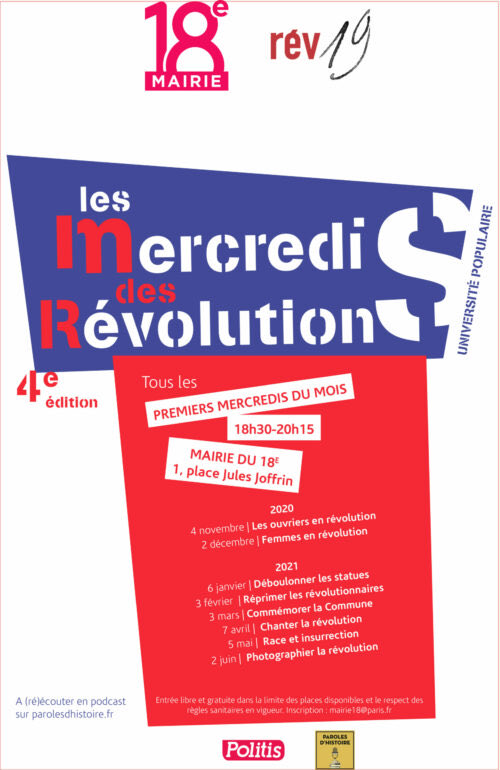

La discussion :

- Présentation de la série (1:15)

- Quel est le XIXe siècle présenté à l’écran ? (3:30)

- La fiction française et son rapport au XIXe siècle (6:45)

- La façon dont la série représente la Première Internationale, les luttes sociales, les violences, le rapport aux ouvriers étrangers… (10:20)

- La volonté d’actualiser Zola, à travers une accentuation de la violence à l’écran (14:30)

- La représentation du travail de la mine est-elle bien menée ? (18:45)

- La scène des enchères, porte d’entrée dans les inégalités sociales (23:40)

- La mise en scène du travail (26:20)

- Les personnages des dirigeants, la représentation du paternalisme patronal (29:30)

- Accidents, risques et santé au travail (38:00)

- L’esthétique de la catastrophe, rappelant Titanic (44:00)

- La question des luttes sociales, et leur représentation, entre mythologie et réalisme (46:30)

- La place donnée aux femmes dans la série et les formes d’actualisation qui s’y révèle (51:40)

- Passage en revue de points forts ou points faibles, le combat de boxe (57:50), la musique (59:20), certains écarts vis-à-vis du roman (1:00:45), la réussite des décors (1:04:20)…

Le conseil: centre minier de Lewarde