Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

L’invité : Nicolas Sarzeaud, médiéviste, doctorant à l’EHESS

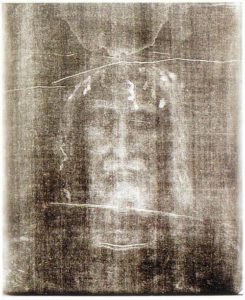

Négatif de la photographie du suaire prise en 1898 par Secondo Pia

Négatif de la photographie du suaire prise en 1898 par Secondo Pia

L’objet : le suaire conservé à Turin, et les controverses qu’il alimente

La discussion :

- Le statut et la façon de nommer l’objet connu comme « suaire de Turin », et les problèmes de qualification que cela pose : suaire, linceul, relique, drap, image, « saint suaire »… ?

- L’existence d’une « discipline » propre à l’étude de cet objet, la « sindonologie », qui vise à prouver que le suaire est authentiquement celui qui entourait le Christ, avec des méthodes para- ou pseudo-scientifiques

- La page wikipédia du suaire de Turin, reflet de cette tension entre partisans de l’authenticité, et chercheurs attachés à la datation établie au XIVe siècle

- Un débat paradoxal : l’objet est très bien connu, beaucoup plus que beaucoup d’autres artefacts du Moyen âge, et très peu « mystérieux » en réalité

- Le nombre étonnant des reliques du Christ au Moyen âge : environ 80 suaires !

- Un débat dont les données se nouent à la toute fin du XIXe siècle, à travers les photographies du suaire par Secondo Pia qui ont assuré sa popularité, en tant que « négatif » de l’image du Christ, à un moment déterminant pour l’histoire des images

- La remise en cause de l’authenticité du suaire par Ulysse Chevalier au début du XXe siècle, avec les outils de la critique documentaire, et les violents débats que cela suscite

- Les stratégies discursives des « sindonologues » pour étayer l’idée de l’authenticité du suaire

- Pour « remédiévaliser » le suaire, tour d’horizon des sources contemporaines du XIVe siècle, et des premiers conflits qui entourent l’objet

- Des conflits qui impliquent le roi de France et la papauté

- La valeur de l’objet et les litiges qui continuent de l’entourer au XVe siècle

- Comment inscrire le suaire dans un questionnement plus général sur les reliques médiévales ?

Bibliographie (établie par Nicolas Sarzeaud) :

Pour les italianophones, l’ouvrage le plus complet sur l’histoire du saint Suaire depuis le xive siècle est celui d’Andrea Nicolotti, Storia e leggende di una reliquia controversata, Turin, Einaudi, 2015. Il a aussi produit plusieurs autres livres sur les théories sindonologiques, notamment en anglais From the Mandylion of Edessa to the Shroud of Turin. The Metamorphosis and Manipulation of a Legend, Leyde, Brill, 2014.

En français, les références sont plus anciennes mais on peut lire la très belle réflexion d’Odile Cellier sur l’histoire du saint Suaire et sa place dans le catholicisme contemporain, Le Signe du linceul, Paris, Cerf, 1992. Une synthèse en ligne ancienne mais de très bonne qualité a été publiée par l’archiviste André Perret, « Essai sur l’histoire du Saint Suaire du XIVe au XVIe siècle. De Lirey (Aube) à Chambéry », Mémoires de l’Académie Des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, IV, 1960, p.49-121 :

L’étude du saint Suaire dans une perspective d’histoire sociale est récente et en pleine expansion. On peut citer pour l’époque moderne un ouvrage italien de Paolo Cozzo, La geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, devozioni e sacralità in uno stato di età moderna, Bologne, Mulino, 2006 et la publication d’un colloque récent : Paolo Cozzo, Andrea Merlotti, Andrea Nicolotti (dir.), The Shroud at Court. History, Usages, Places and Images of a Dynastic Relic, Leyde, Brill, 2019

Pour se pencher sur un autre suaire à l’œuvre au Moyen Âge, celui de Cadouin-Toulouse a été remarquablement étudié par Michelle Fournié dans plusieurs articles, notamment celui-ci : «Les miracles du suaire de Cadouin-Toulouse et la folie de Charles VI », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 99, Paris, 2013, p. 25-52. A l’heure de l’enregistrement du podcast se tenait un colloque sur la Sainte-Coiffe de Cahors, autre suaire méridional, dont on attend la publication.

Sur la question de la position de l’historien face aux croyances, Jean-Claude Schmitt a écrit des articles fondamentaux, notamment « Les “superstitions” », dans Jacques Le Goff et René Rémond (dir.), Histoire de la France religieuse, tome I, Des dieux de la Gaule à la papauté d’Avignon, Paris, Éditions du Seuil, 1988, p. 425 ou encore « ‘Religion populaire’ et culture folklorique (note critique) », Annales, 31e année, n°5, 1976, p.941-953. Un merveilleux exemple de cette démarche au travail est Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe siècle, Paris, Flammarion, 2004 (1ère éd. 1979).

A propos des croyances contemporaines et de la difficulté qu’ont les sciences humaines à se saisir sans préjuger des dévotions du proche, le sociologue Pierre Lagrange donne un point de vue stimulant dans, “Pourquoi les croyances n’intéressent-elles les anthropologues qu’au-delà de deux cents kilomètres ?”, Politix, 2012/4 (n° 100), p. 201-220.

Les autres références citées dans l’émission :

- Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, gallimard, 1980.

- Pierre-Olivier Dittmar, « La mécanique des suaires », 2012

- Patrick J. Geary, Le vol des reliques au Moyen âge : furta sacra, Paris, Aubier, 1993.

- Andrea Nicolotti, Il processo negato. Un inedito parere della Santa Sede sull’autenticità della Sindone, Rome, Viella, 2015.

- Catherine Vincent, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIIIe au XVe siècle, Paris, Cerf, 2004.

Le livre : Les polices politiques du bloc de l’est, à la recherche de l’internationale tchékiste 1955-1989, Paris, Gallimard, 2019.

Le livre : Les polices politiques du bloc de l’est, à la recherche de l’internationale tchékiste 1955-1989, Paris, Gallimard, 2019.