Podcast: Play in new window | Download

S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More

Les invités : Julie Deschepper, doctorante à l’Inalco ; Sylvain Dufraisse, maître de conférences à l’Université de Nantes

L’exposition et le livre:

“Rouge. L’art au pays des soviets” (Grand Palais, jusqu’au 22juillet 2019)

Les héros du sport. Une histoire des champions soviétiques (années 1930 – années 1980), Champ Vallon, 2019.

Les héros du sport. Une histoire des champions soviétiques (années 1930 – années 1980), Champ Vallon, 2019.

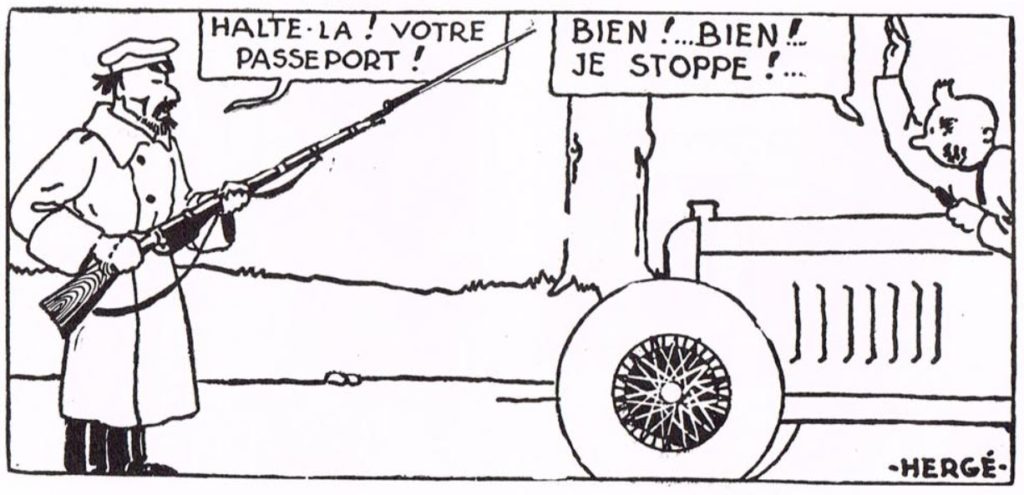

La discussion : pourquoi il faut voir l’exposition « Rouge », d’une grande richesse en termes d’œuvres exposées, et de variété de formes artistiques (1’) ; un art qui ne se réduit pas à ses dimensions officielles ou « totalitaires » (3’) ; parmi ces œuvres, celles consacrées aux corps, allant de la biomécanique de Meyerhold à la promotion de la vigueur physique (5’) ; d’autres qui illustrent la violence stalinienne (7’10) ; la césure muséographique entre 1er niveau de l’exposition (années 1920) et second niveau (années 1930) à interroger (8’50) ; la complexité des années 1930 avec l’ouverture aux loisirs « modernes » comme le parachutisme (10’15) ; le concept moins simple qu’il n’y paraît de « réalisme socialiste » (13’40) ; certaines continuités entre les années 1920 et 1930 en matière de figuration et de représentation (18’40) ; l’accent bienvenu mis sur l’architecture et l’espace public dans l’exposition (21’) ; les reconfigurations de la ville socialiste dans un contexte de pénuries de logements (24’) ; les artistes et sportifs comme « promus » (Nicolas Werth) dans la société soviétique (27’15) ; le concept de kultur’nost ou de « civilisation » soviétique ; les contradictions du sport de compétition dans une société collectiviste (30’) ; la nécessité d’éviter une lecture trop monolithique du régime soviétique, pour comprendre les discussions ou compétitions entre organes (34’35) ; la façon dont l’URSS se construit au contact de l’étranger et de l’Ouest (avec le fait de quitter ou de rejoindre les fédérations sportives « bourgeoises » ou le CIO) (41’30) ; l’URSS qui attire des sportifs « marginaux » comme Jules Ladoumègue dans les années 1930 (43’) ; les problèmes que posent les voyages des sportifs soviétiques à l’étranger (46’) ; un retour critique sur l’idée de « stagnation » à l’ère brejnevienne (51’10), les conseils de lecture.

Les références citées dans l’émission :

– « Rouge ! L’art au pays des soviets », documentaire d’Arte (A. Minard)

– Michael David-Fox, Showcasing the Great Experiment. Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921‑1941, Oxford University Press, 2012.

– Sabine Dullin, La frontière épaisse. Aux origines des politiques soviétiques (1920-1940), Paris, Éditions de l’EHESS, 2014.

– Marc Elie et Isabelle Ohayon, « L’expérience soviétique à son apogée », Cahiers du monde russe, 54/1-2, 2013.

– Emila Koustova, « Les fêtes révolutionnaires russes entre 1917 et 1920. Des pratiques multiples et une matrice commune », Cahiers du monde russe, 47/4, 2006.

– Cécile Pichon-Bonin, Peinture et politique en URSS : l’itinéraire des membres de la Société des artistes de chevalet (1917-1941), Dijon, Les Presses du réel, 2013.

– Travaux de Valérie Pozner sur le cinéma

Les conseils de lecture :

– Ilf et Petrov, Le veau d’or

– Gianni Haver, Jean-François Fayet, Valérie Gorin, Emilia Koustova (dir.), Le spectacle de la Révolution. La culture visuelle des commémorations d’Octobre, Lausanne, Antipodes, coll. « Univers visuels », 2017

– Sheila Fitzpatrick, Le stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les années 30, Paris, Flammarion, 2002.